中学教育コンテンツ

国語

文法

-

文法

文法言葉の単位

-

文法

文法文節①

-

文法

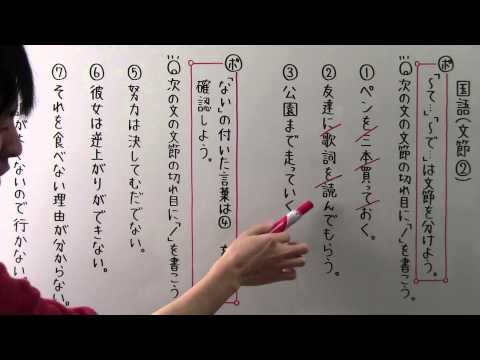

文法文節②

-

文法

文法文節③

-

文法

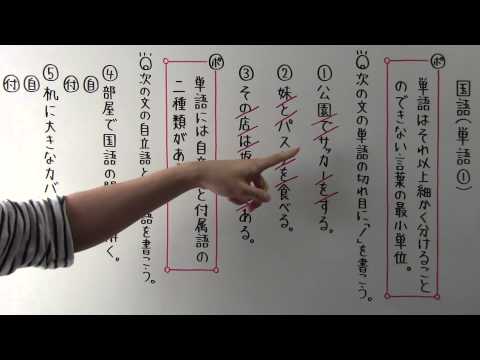

文法単語①

-

文法

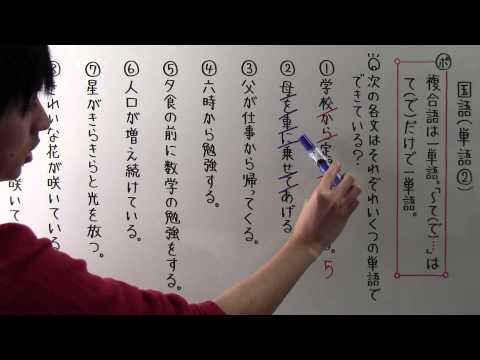

文法単語②

-

文法

文法文節の働き①

-

文法

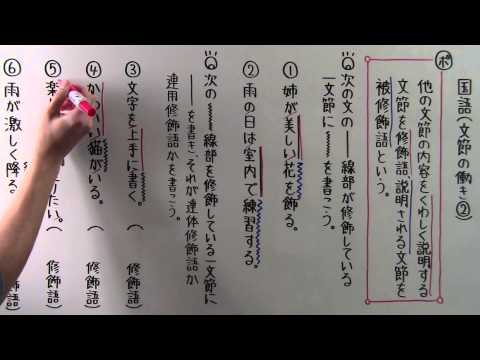

文法文節の働き②

-

文法

文法文節の働き③

-

文法

文法文節の働き④

-

文法

文法文節の働き⑤

-

文法

文法連文節

-

文法

文法品詞の分類①

-

文法

文法品詞の分類②

-

文法

文法品詞の分類③

-

文法

文法名詞①

-

文法

文法名詞②

-

文法

文法代名詞・指示語

-

文法

文法連体詞①

-

文法

文法連体詞②

-

文法

文法副詞①

-

文法

文法副詞②

-

文法

文法接続詞

-

文法

文法感動詞

-

文法

文法動詞①

-

文法

文法動詞②

-

文法

文法動詞の活用①

-

文法

文法動詞の活用②

-

文法

文法動詞の活用③

-

文法

文法形容詞①

-

文法

文法形容詞②

-

文法

文法形容動詞①

-

文法

文法形容動詞②

-

文法

文法助詞①

-

文法

文法助詞②

-

文法

文法助詞③

-

文法

文法助詞④

-

文法

文法助動詞①

-

文法

文法助動詞②

-

文法

文法助動詞③

-

文法

文法助動詞④

-

文法

文法助動詞⑤

-

文法

文法助動詞⑥

-

文法

文法助動詞⑦

-

文法

文法助動詞⑧

-

文法

文法助動詞⑨

-

文法

文法助動詞⑩

-

文法

文法敬語①

-

文法

文法敬語②

-

文法

文法敬語③

-

文法

文法置き字

読解

-

読解

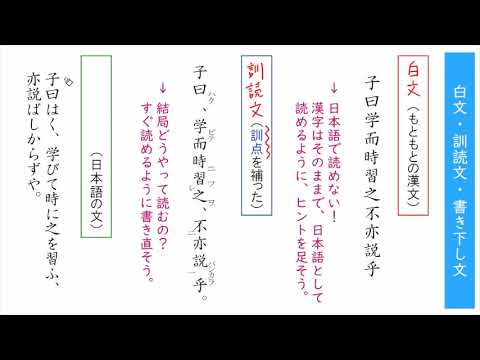

読解白文・訓読分・書き下し分

-

読解

読解訓点(送り仮名・返り点)

-

読解

読解返り点①

-

読解

読解返り点②

-

読解

読解書き下し文の書き方

-

読解

読解故事成語「矛盾」

-

読解

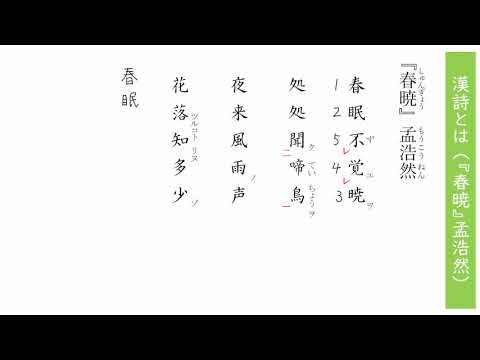

読解漢詩とは(『春暁』孟浩然)

-

読解

読解漢詩:『春暁』孟浩然 -内容

-

読解

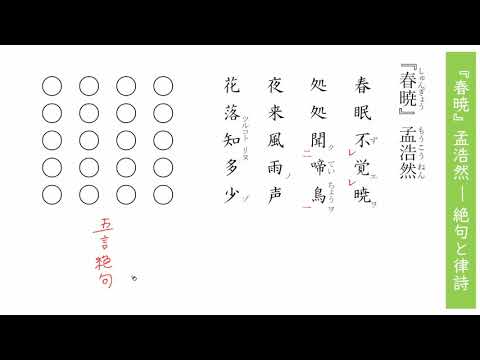

読解漢詩:『春暁』孟浩然 -絶句と律詩

-

読解

読解漢詩:『春暁』孟浩然 -押韻

-

読解

読解漢詩:『絶句』杜甫 - 読み

-

読解

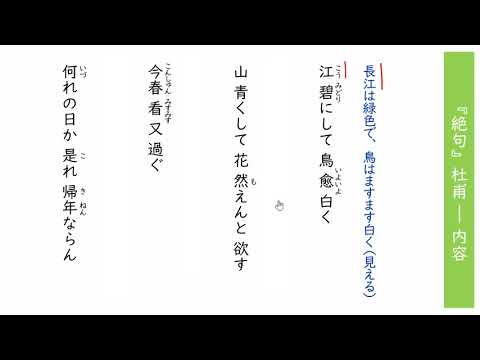

読解漢詩:『絶句』杜甫 - 内容

-

読解

読解漢詩:『絶句』杜甫 - 押韻と対句

-

読解

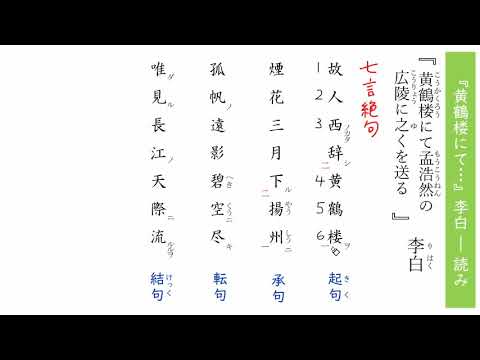

読解漢詩:『黄鶴楼にて…』李白 - 読み

-

読解

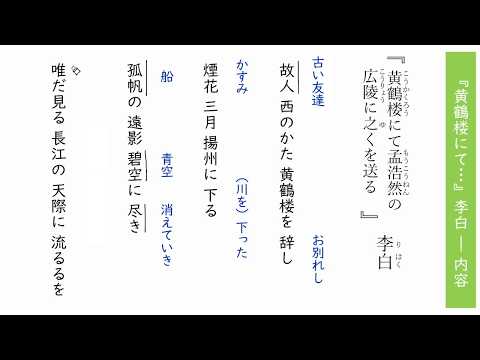

読解漢詩:『黄鶴楼にて…』李白 - 内容

-

読解

読解漢詩:『春望』杜甫-読み

-

読解

読解漢詩:『春望』杜甫-内容

-

読解

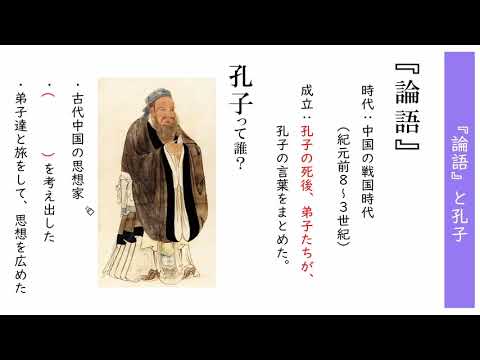

読解『論語』と孔子

-

読解

読解論語:故きを温めて新しきを知るー読み

-

読解

読解論語:故きを温めて新しきを知るー内容

-

読解

読解論語:学びて思はざればー読み

-

読解

読解論語:学びて思はざればー内容

-

読解

読解論語:己の欲せざる所ー読み

-

読解

読解論語:己の欲せざる所ー内容

-

読解

読解論語:学びて時に之を習ふー読み

-

読解

読解論語:学びて時に之を習ふー読み

-

読解

読解論語:学びて時に之を習ふー内容

-

読解

読解論語:学びて時に之を習ふー内容

-

読解

読解論語:学びて時に之を習ふー内容

作文

数学

中1

-

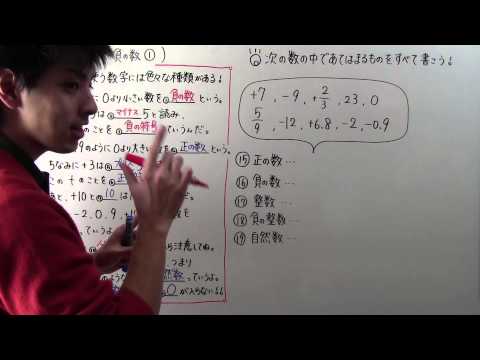

中1

中1正負の数1 マイナス

-

中1

中1正負の数2 正負の数・自然数

-

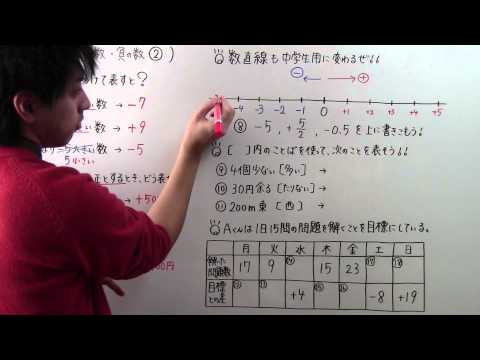

中1

中1正負の数3 増える・減る

-

中1

中1正負の数4 数直線

-

中1

中1正負の数5 大小関係

-

中1

中1正負の数6 絶対値

-

中1

中1正負の数7 加法(たし算)

-

中1

中1正負の数8 減法(ひき算)

-

中1

中1正負の数9 項

-

中1

中1正負の数10 加法・減法の計算

-

中1

中1正負の数11 乗法(かけ算)

-

中1

中1正負の数12 累乗(指数)

-

中1

中1正負の数13 除法(わり算)

-

中1

中1正負の数14 乗法・除法の計算

-

中1

中1正負の数15 四則の計算

-

中1

中1正負の数16 分配法則

-

中1

中1正負の数17 分配法則の逆

-

中1

中1文字と式1 文字「x」

-

中1

中1文字と式2 積の表し方

-

中1

中1文字と式3 商の表し方

-

中1

中1文字と式4 円周率「π」

-

中1

中1文字と式5 買い物

-

中1

中1文字と式6 図形

-

中1

中1文字と式7 割合、パーセント

-

中1

中1文字と式8 速さ・時間・距離

-

中1

中1文字と式9 単位計算

-

中1

中1文字と式10 代入

-

中1

中1文字と式11 項と係数

-

中1

中1文字と式12 たし算・ひき算

-

中1

中1文字と式13 かけ算・わり算

-

中1

中1文字と式14 偶数・奇数

-

中1

中1文字と式15 等式

-

中1

中1文字と式16 不等式

-

中1

中1正の数・負の数①

-

中1

中1正の数・負の数②

-

中1

中1正の数・負の数③

-

中1

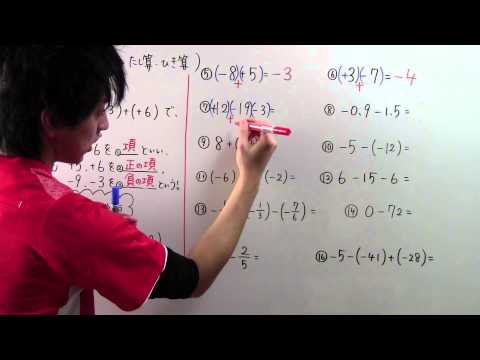

中1正負のたし算・ひき算

-

中1

中1( )の無いたし算・ひき算

-

中1

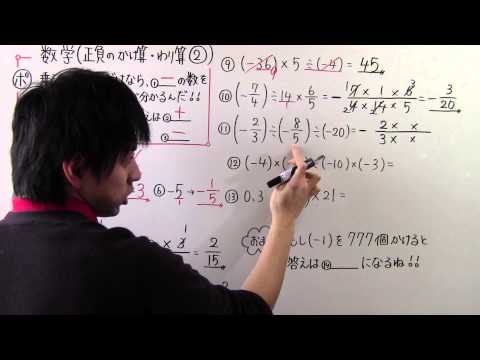

中1正負のかけ算・わり算①

-

中1

中1正負のかけ算・わり算②

-

中1

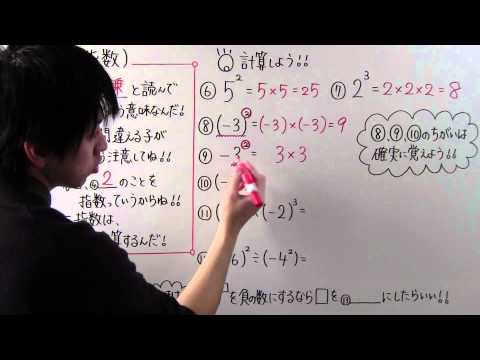

中1指数

-

中1

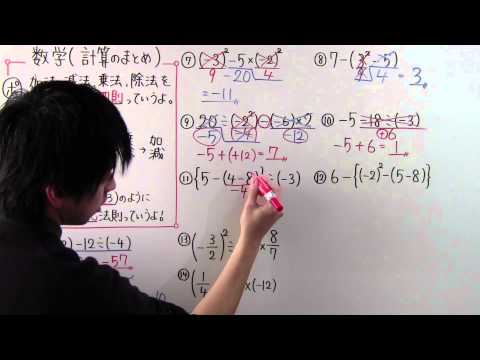

中1計算のまとめ

-

中1

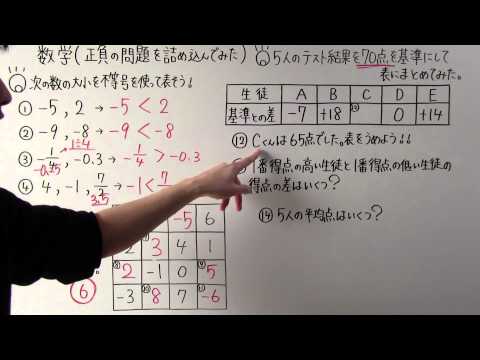

中1正負の問題を詰め込んでみた

中2

-

中2

中2単項式と多項式

-

中2

中2式の加法・減法①

-

中2

中2式の加法・減法②

-

中2

中2いろいろな多項式の計算①

-

中2

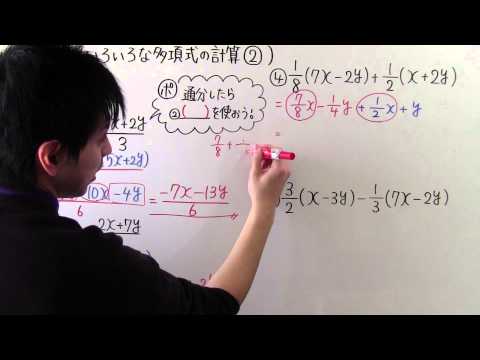

中2いろいろな多項式の計算②

-

中2

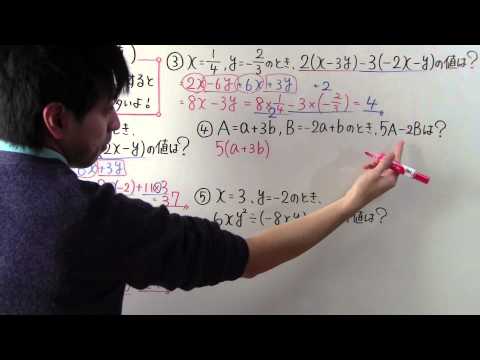

中2式の値

-

中2

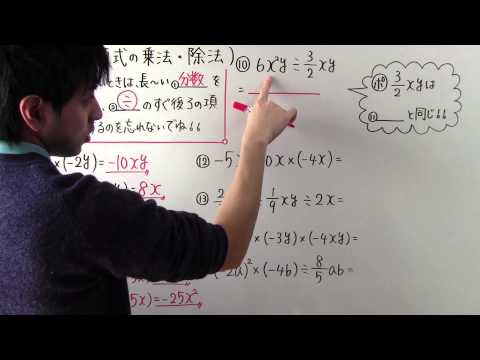

中2単項式の乗法・除法

-

中2

中2xについて解く

-

中2

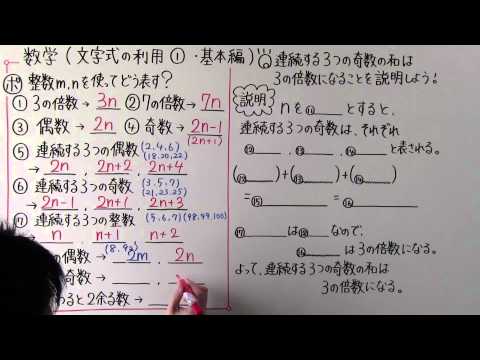

中2文字式の利用① 基本編

-

中2

中2文字式の利用② 問題編

-

中2

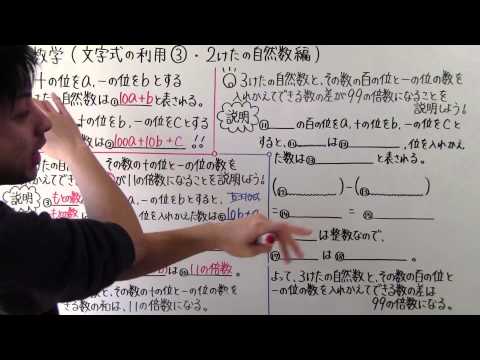

中2文字式の利用③ 2けたの自然数編

-

中2

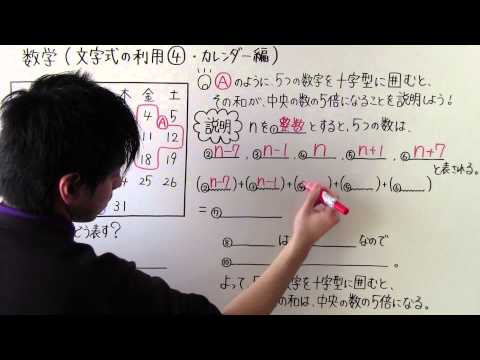

中2文字式の利用④ カレンダー編

-

中2

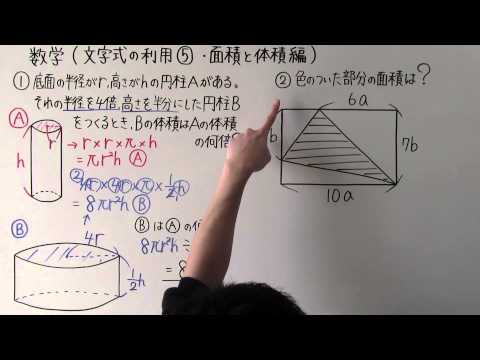

中2文字式の利用⑤ 面積と体積編

-

中2

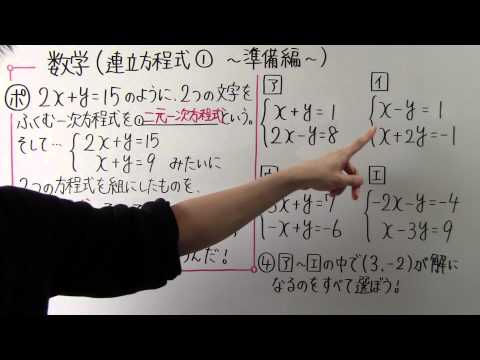

中2連立方程式① 準備編

-

中2

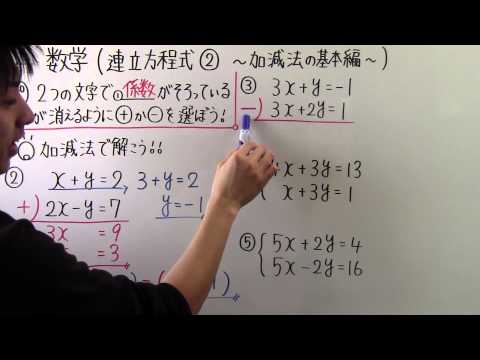

中2連立方程式② 加減法の基本編

-

中2

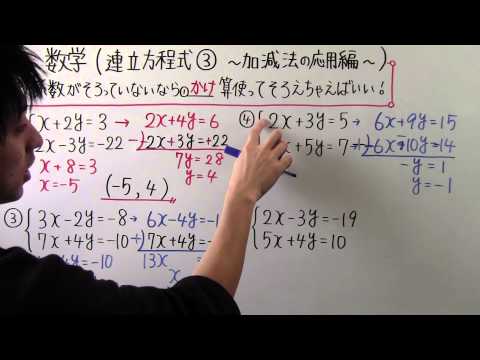

中2連立方程式③ 加減法の応用編

-

中2

中2連立方程式④ 代入法編

-

中2

中2ややこしい連立方程式②

-

中2

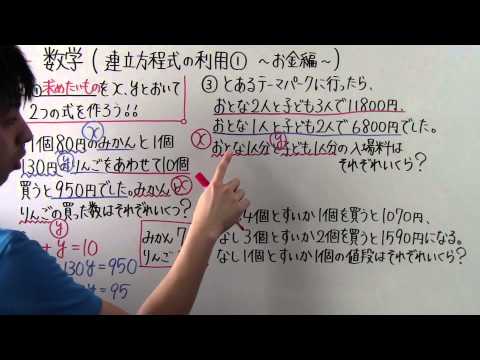

中2連立方程式の利用① お金編

-

中2

中2連立方程式の利用② みはじの基本編

-

中2

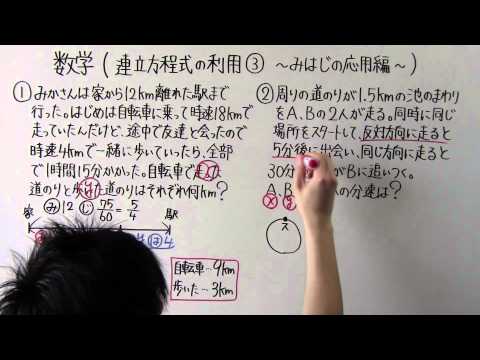

中2連立方程式の利用③ みはじの応用編

-

中2

中2連立方程式の利用④ 割合の基本編

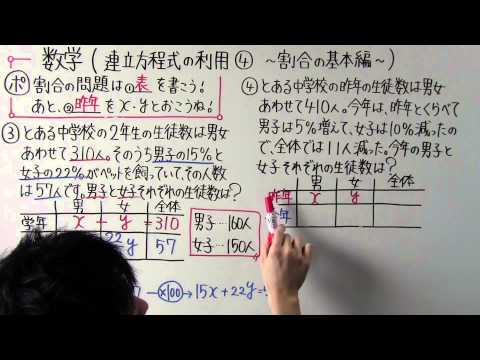

-

中2

中2連立方程式の利用⑤ 割合の応用編

-

中2

中2連立方程式の利用⑥ 数編

-

中2

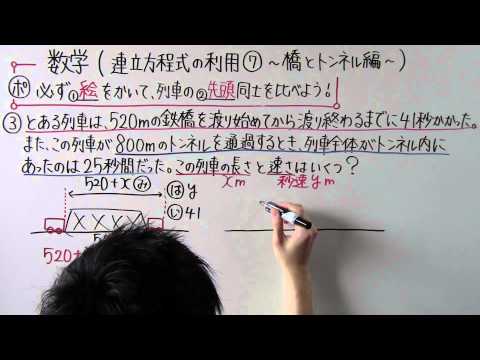

中2連立方程式の利用⑦ 橋とトンネル編

-

中2

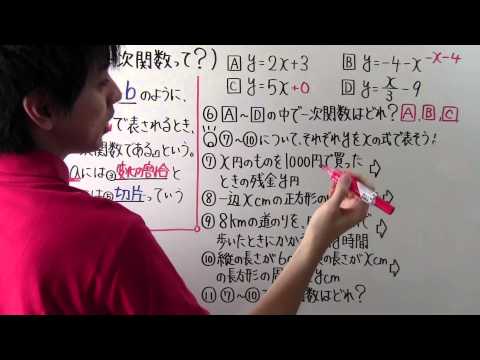

中2一次関数って?

-

中2

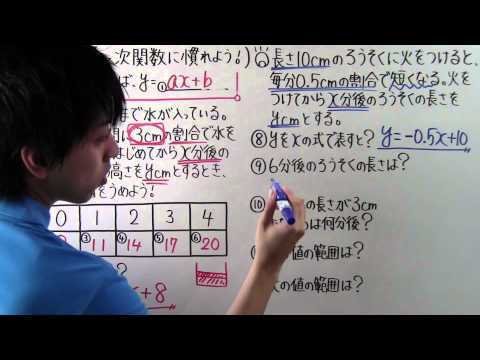

中2一次関数に慣れよう!

-

中2

中2変化の割合

-

中2

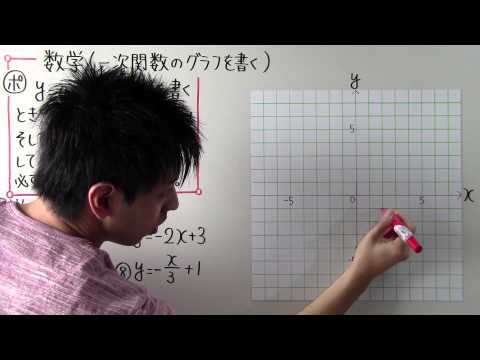

中2一次関数のグラフを書く

-

中2

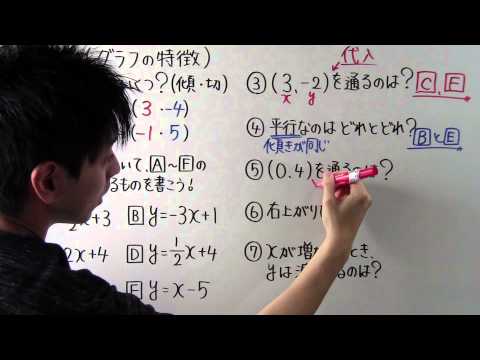

中2グラフの特徴

-

中2

中2一次関数の式をもとめる① 基本編

-

中2

中2一次関数の式をもとめる② 練習編

-

中2

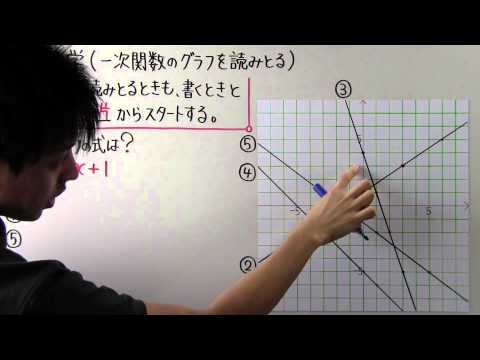

中2一次関数のグラフを読みとる

-

中2

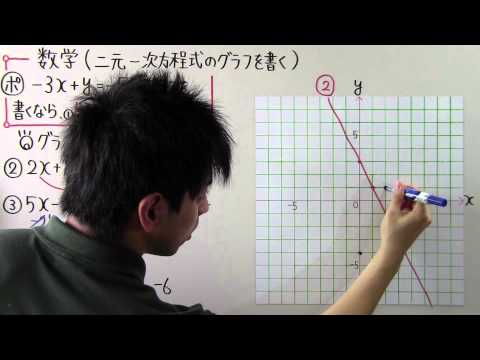

中2二元一次方程式のグラフを書く

-

中2

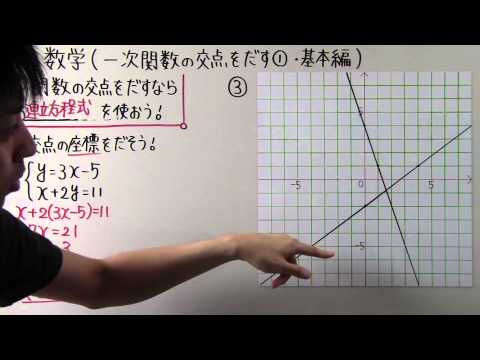

中2一次関数の交点をだす① 基本編

-

中2

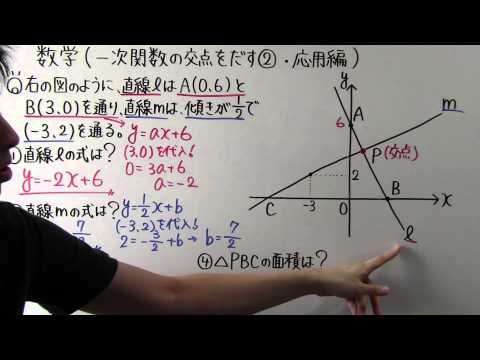

中2一次関数の交点をだす② 応用編

-

中2

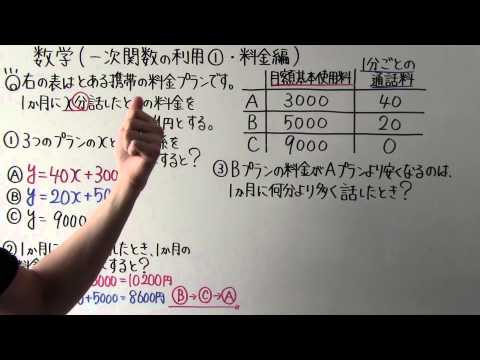

中2一次関数の利用① 料金編

-

中2

中2一次関数の利用② 水槽の基本編

-

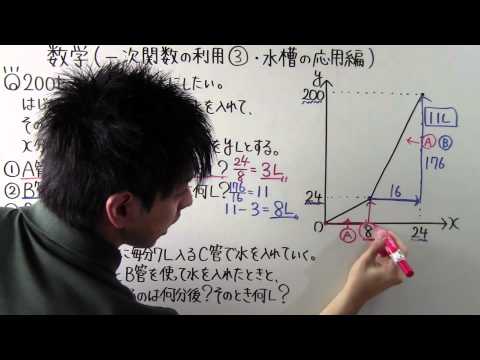

中2

中2一次関数の利用③ 水槽の応用編

-

中2

中2一次関数の利用④ ばねとろうそく編

-

中2

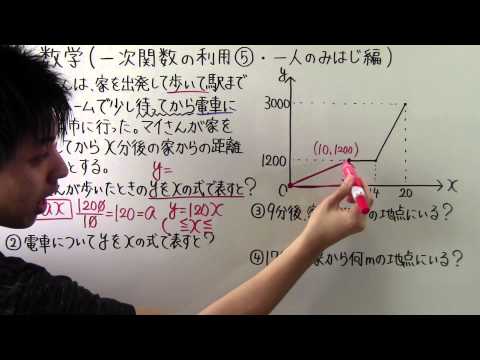

中2一次関数の利用⑤ 一人のみはじ編

-

中2

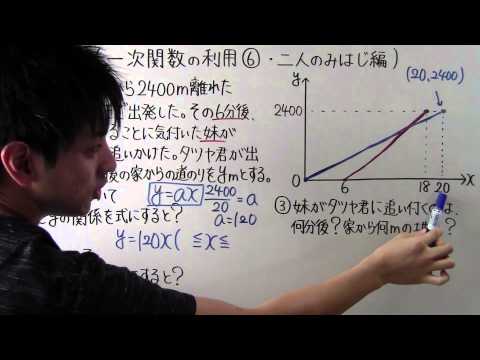

中2一次関数の利用⑥ 二人のみはじ編

-

中2

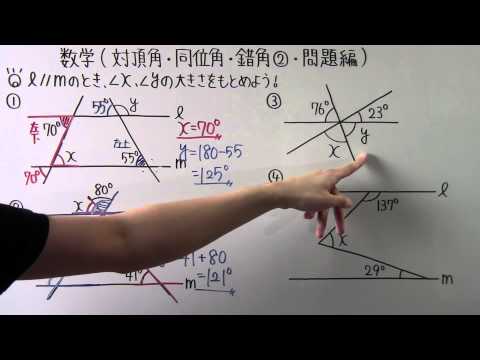

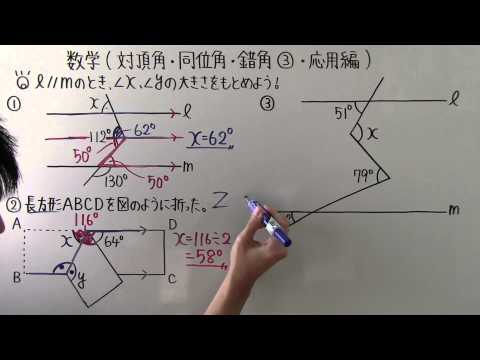

中2対頂角 同位角 錯角② 問題編

-

中2

中2同位角 錯角③ 応用編

-

中2

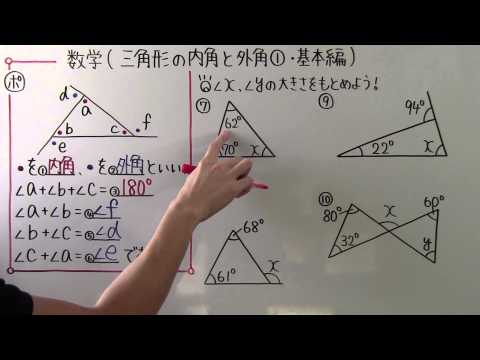

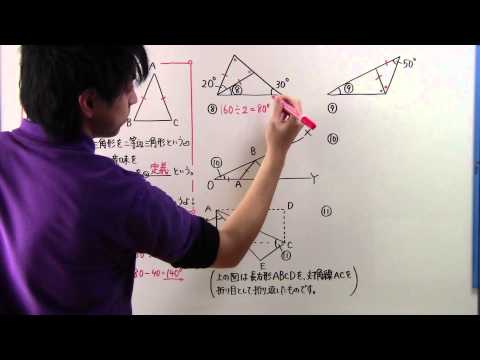

中2三角形の内角と外角① 基本編

-

中2

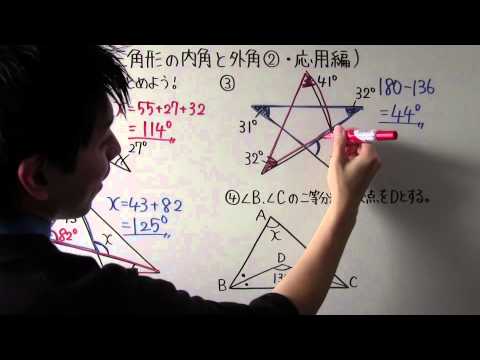

中2三角形の内角と外角② 応用編

-

中2

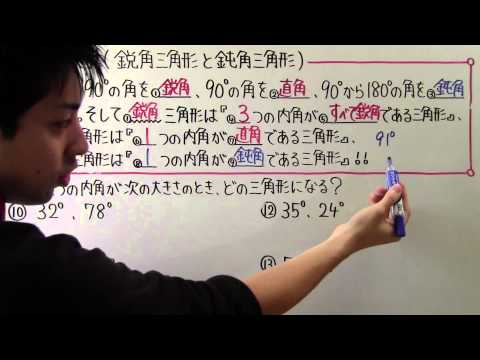

中2鋭角三角形と鈍角三角形

-

中2

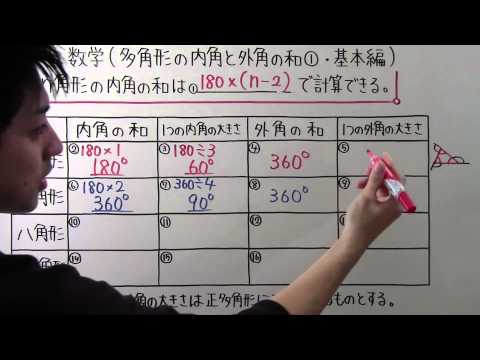

中2多角形の内角と外角の和① 基本編

-

中2

中2多角形の内角と外角の和② 計算編

-

中2

中2角度チャレンジ Lv.1

-

中2

中2角度チャレンジ Lv.2

-

中2

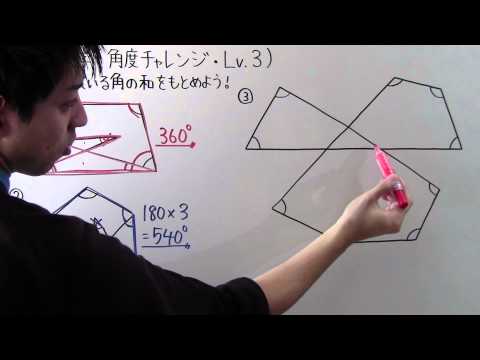

中2角度チャレンジ Lv.3

-

中2

中2三角形の合同① 基本編

-

中2

中2三角形の合同② 応用編

-

中2

中2三角形の合同③ 合同探し編

-

中2

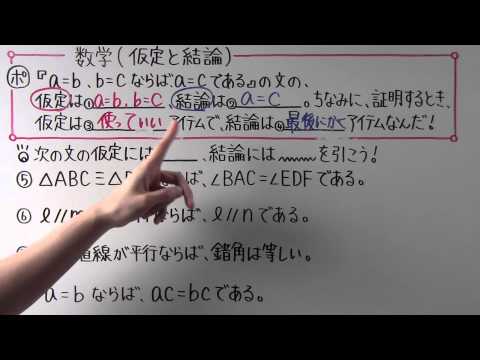

中2仮定と結論

-

中2

中2証明のしくみ

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.1

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.2

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.3

-

中2

中2二等辺三角形

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.4

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.5

-

中2

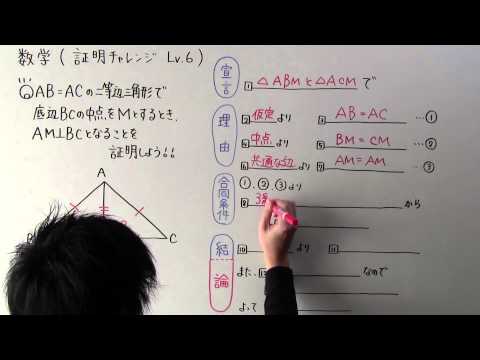

中2証明チャレンジ Lv.6

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.7

-

中2

中2逆

-

中2

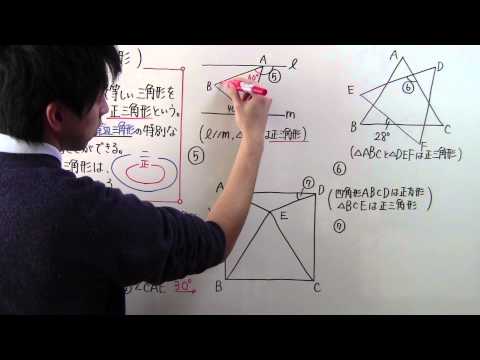

中2正三角形

-

中2

中2証明チャレンジ Lv.8

-

中2

中2直角三角形の合同条件

-

中2

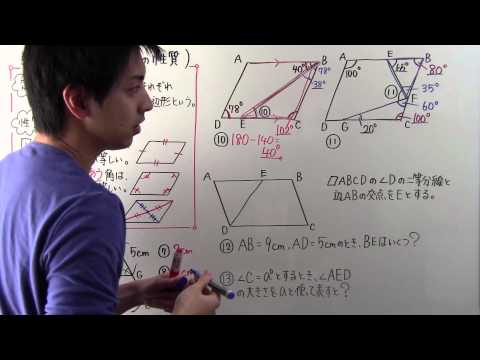

中2平行四辺形の性質

-

中2

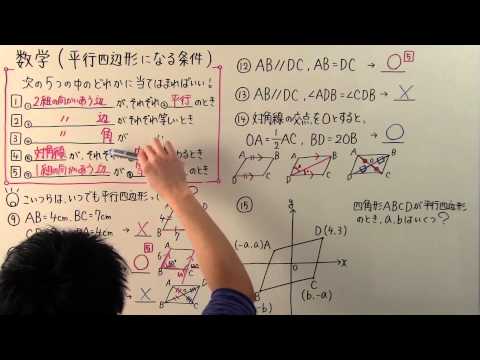

中2平行四辺形になる条件

-

中2

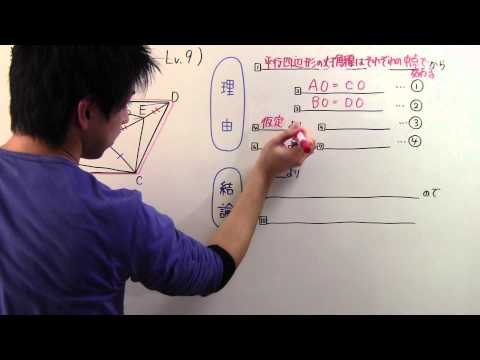

中2証明チャレンジ Lv.9

-

中2

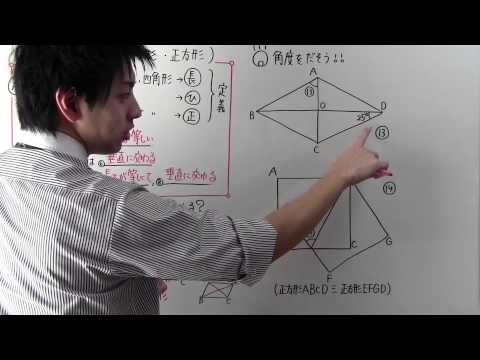

中2長方形 ひし形 正方形

-

中2

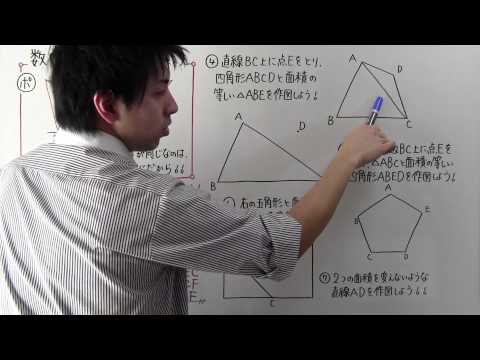

中2平行線と面積

-

中2

中2確率の意味

-

中2

中2確率チャレンジ Lv.1(基本編)

-

中2

中2確率チャレンジ Lv.2(2つのさいころ編)

-

中2

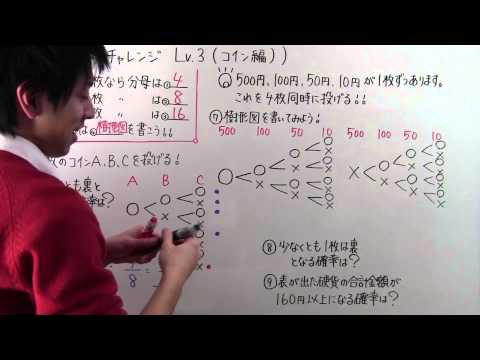

中2確率チャレンジ Lv.3(コイン編)

-

中2

中2確率チャレンジ Lv.4(色玉編)

-

中2

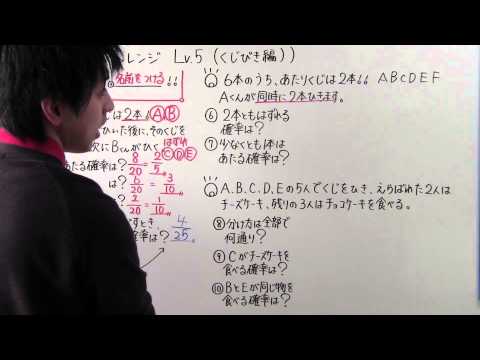

中2確率チャレンジ Lv.5(くじびき編)

-

中2

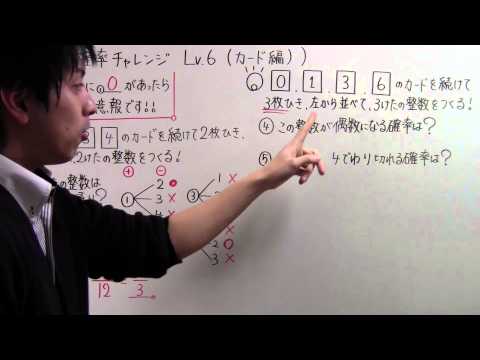

中2確率チャレンジ Lv.6(カード編)

-

中2

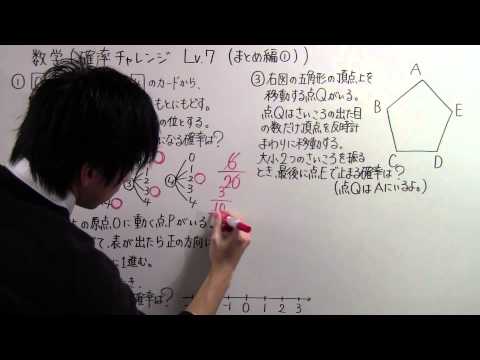

中2確率チャレンジ Lv.7(まとめ編①)

-

中2

中2確率チャレンジ Lv.8(まとめ編②)

-

中2

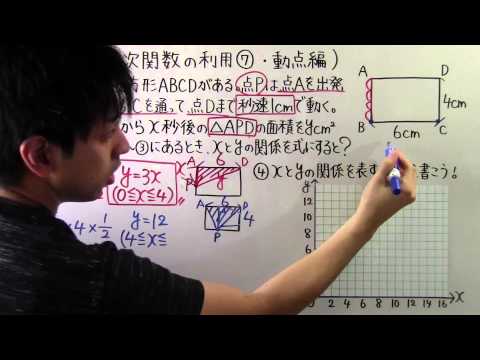

中2一次関数の利用⑦ 動点編

中3

-

中3

中3展開①

-

中3

中3展開② 4つの公式

-

中3

中3展開③

-

中3

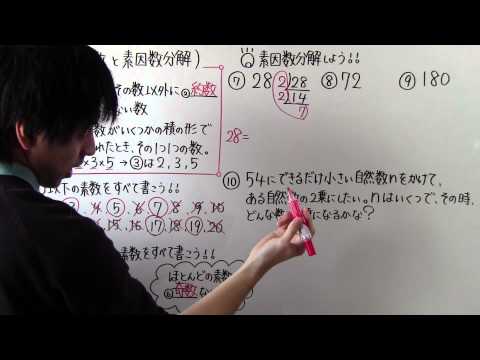

中3素数と素因数分解

-

中3

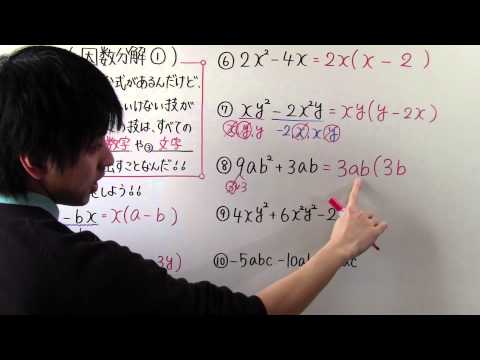

中3因数分解①

-

中3

中3因数分解②

-

中3

中3因数分解③ ちょい応用編

-

中3

中3因数分解④ もっと応用編

-

中3

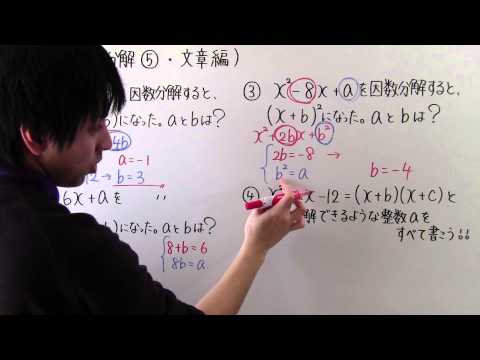

中3因数分解⑤ 文章編

-

中3

中3式の計算の利用① くふう編

-

中3

中3式の計算の利用② 代入編

-

中3

中3式の計算の利用③ 数字の証明編

-

中3

中3式の計算の利用④ 図の証明編

-

中3

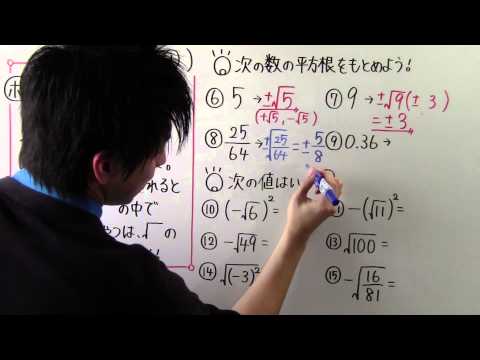

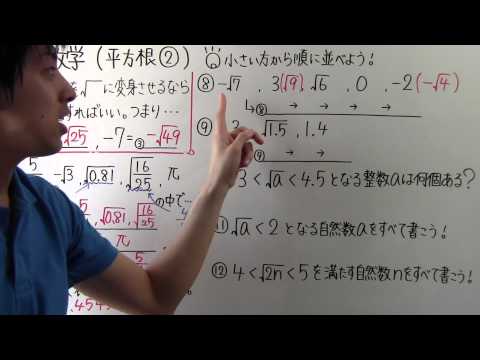

中3平方根①

-

中3

中3平方根②

-

中3

中3ルートの変形

-

中3

中3ルートのかけ算・わり算

-

中3

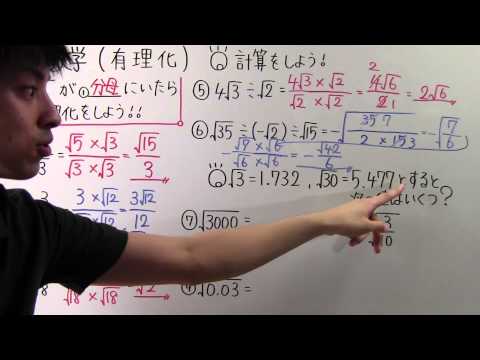

中3有理化

-

中3

中3ルートのたし算・ひき算

-

中3

中3ルートの計算のまとめ

-

中3

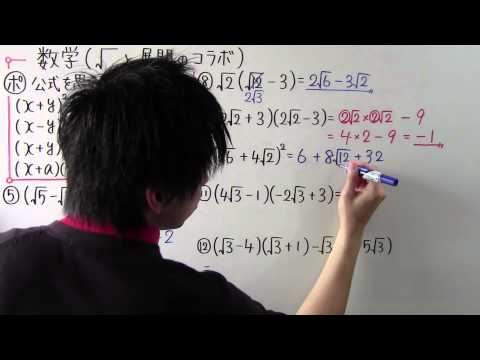

中3ルートと展開のコラボ

-

中3

中3ルートの問題をつめこんでみた

-

中3

中3二次方程式①(基本編)

-

中3

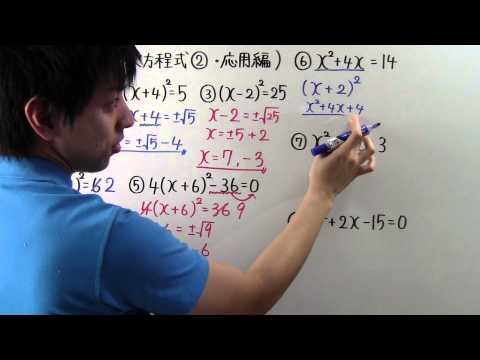

中3二次方程式②(応用編)

-

中3

中3二次方程式③(解の公式編)

-

中3

中3二次方程式④(因数分解とのコラボ編)

-

中3

中3二次方程式⑤(まとめ編)

-

中3

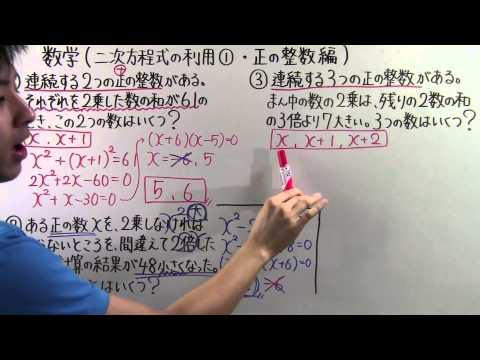

中3二次方程式の利用①(正の整数編)

-

中3

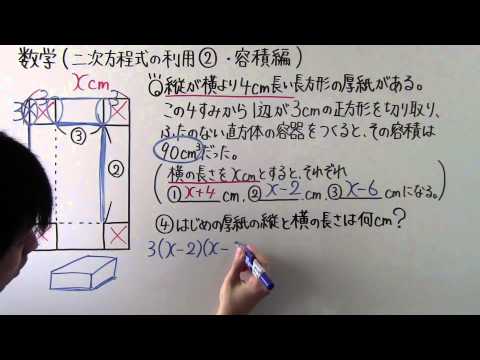

中3二次方程式の利用②(容積編)

-

中3

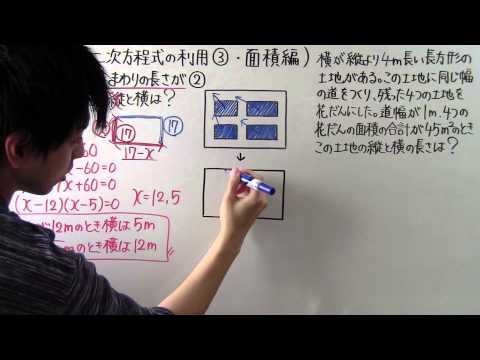

中3二次方程式の利用③(面積編)

-

中3

中3二次方程式の利用④(動点編)

-

中3

中3二次関数って?

-

中3

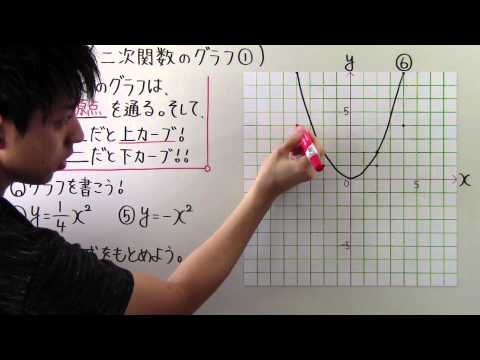

中3二次関数のグラフ①

-

中3

中3二次関数のグラフ②

-

中3

中3二次関数の変域

-

中3

中3二次関数の変化の割合

-

中3

中3二次関数の利用①(平均の速さ編)

-

中3

中3二次関数の利用②(動点編)

-

中3

中3二次関数の利用③(一次関数とのコラボ編)

-

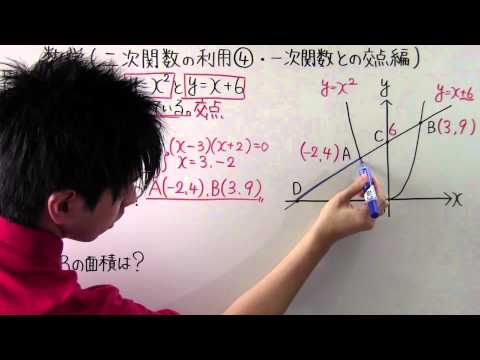

中3

中3二次関数の利用④(一次関数との交点編)

-

中3

中3二次関数の式をもとめよう

-

中3

中3相似って?

-

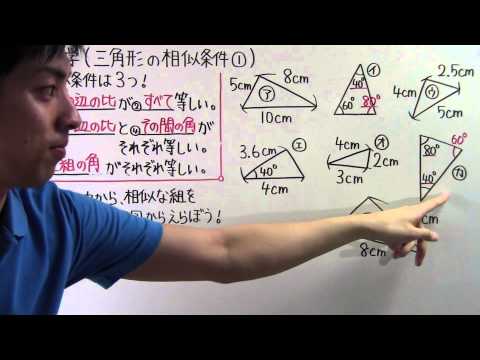

中3

中3三角形の相似条件①

-

中3

中3三角形の相似条件②

-

中3

中3相似の証明チャレンジ Lv.1

-

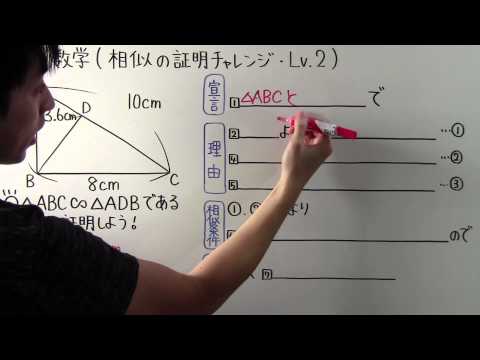

中3

中3相似の証明チャレンジ Lv.2

-

中3

中3相似の証明チャレンジ Lv.3

-

中3

中3平行線と線分の比①(基本編)

-

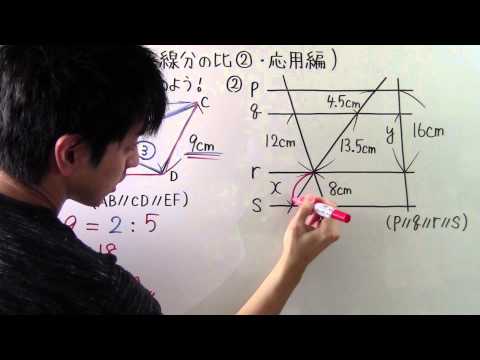

中3

中3平行線と線分の比②(応用編)

-

中3

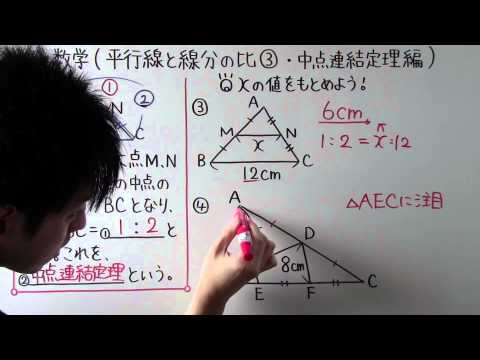

中3平行線と線分の比③(中点連結定理編)

-

中3

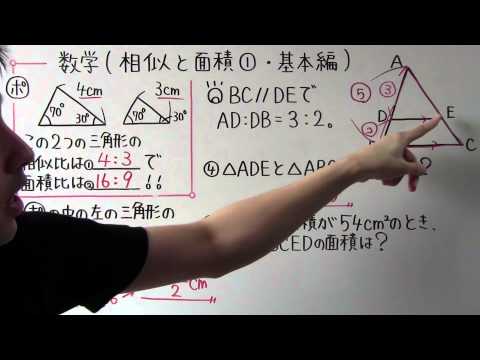

中3相似と面積①(基本編)

-

中3

中3相似と面積②(応用編)

-

中3

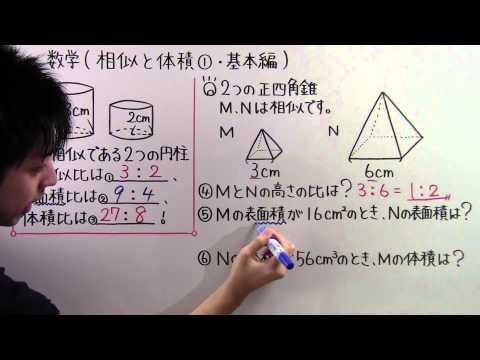

中3相似と体積①(基本編)

-

中3

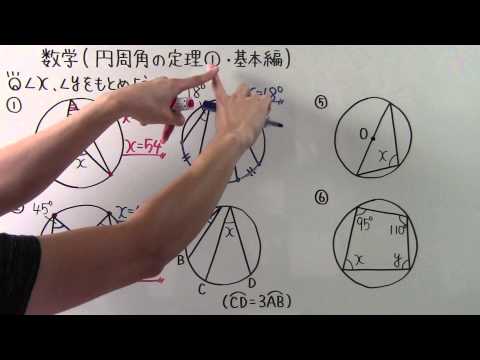

中3円周角の定理①(基本編)

-

中3

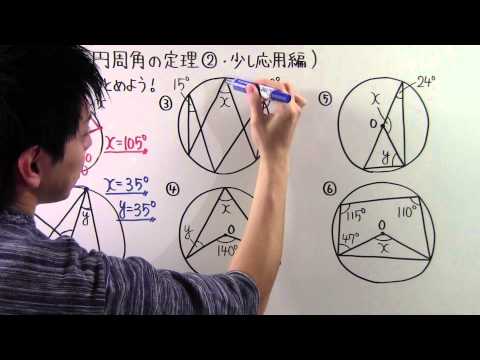

中3円周角の定理②(少し応用編)

-

中3

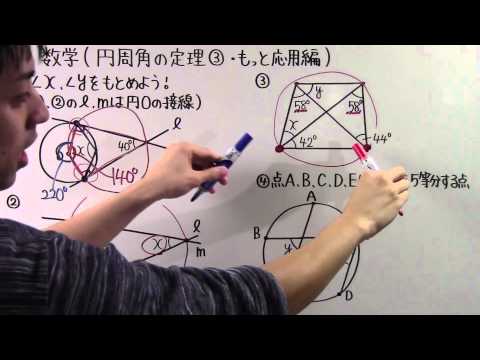

中3円周角の定理③(もっと応用編)

-

中3

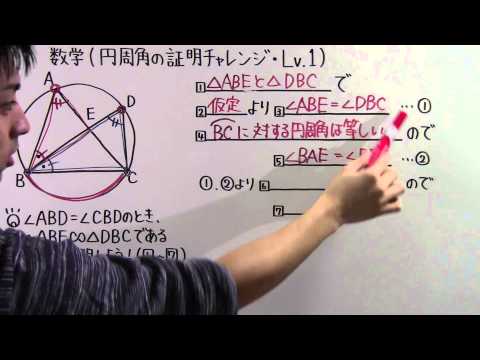

中3円周角の証明チャレンジ Lv.1

-

中3

中3円周角の証明チャレンジ Lv.2

-

中3

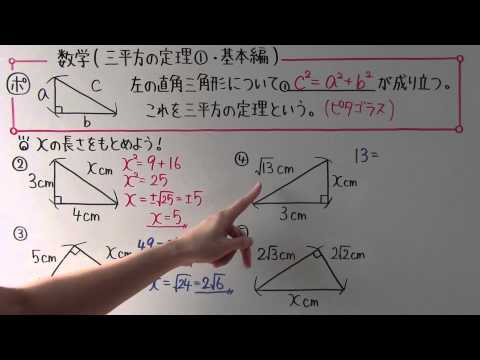

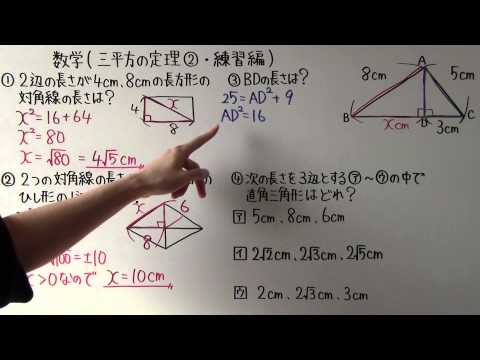

中3三平方の定理①(基本編)

-

中3

中3三平方の定理②(練習編)

-

中3

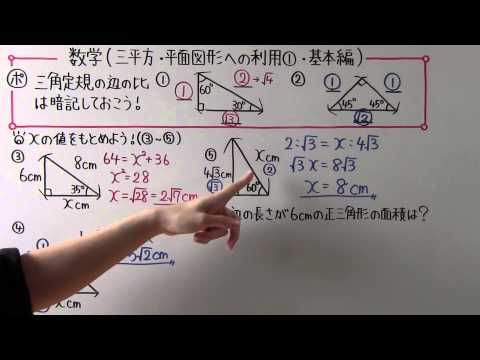

中3三平方・平面図形への利用①(基本編)

-

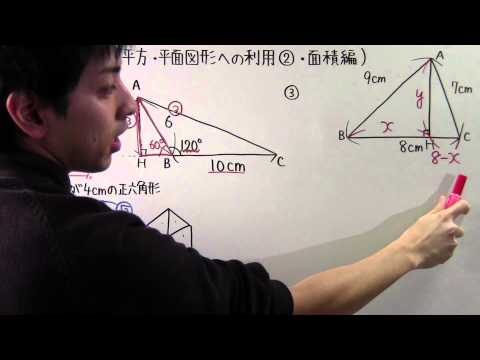

中3

中3三平方・平面図形への利用②(面積編)

-

中3

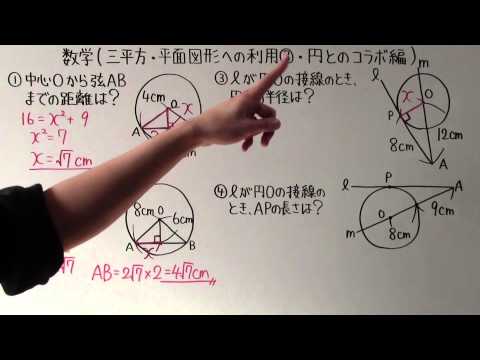

中3三平方・平面図形への利用③(円とのコラボ編)

-

中3

中3三平方・平面図形への利用④(座標編)

-

中3

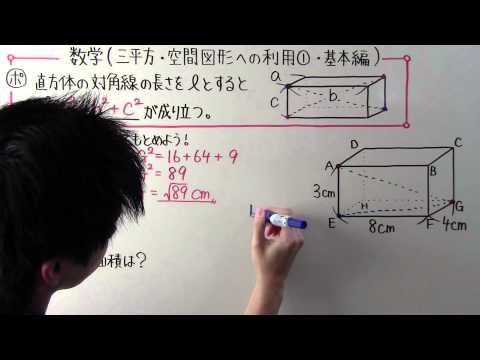

中3三平方・空間図形への利用①(基本編)

-

中3

中3三平方・空間図形への利用②(角錐編)

-

中3

中3三平方・空間図形への利用③(円錐編)

-

中3

中3三平方・空間図形への利用④(長さが最小編)

-

中3

中3式の乗法・除法

-

中3

中3夏休みまとめテスト問題

-

中3

中3平方根の問題

-

中3

中3確率の問題

-

中3

中3図形の証明問題

-

中3

中3角度を求める問題

-

中3

中3一次関数と図形の融合問題

-

中3

中3一次関数の利用の問題

-

中3

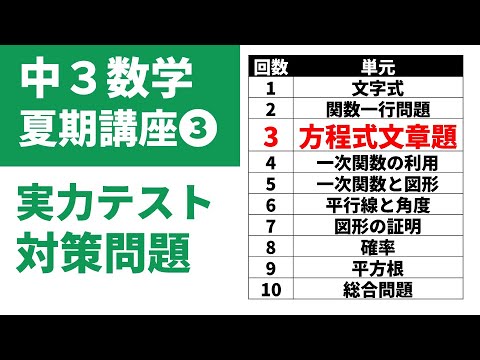

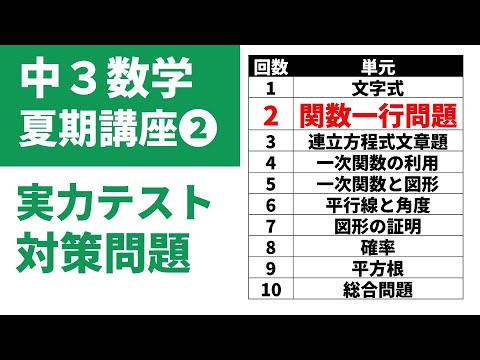

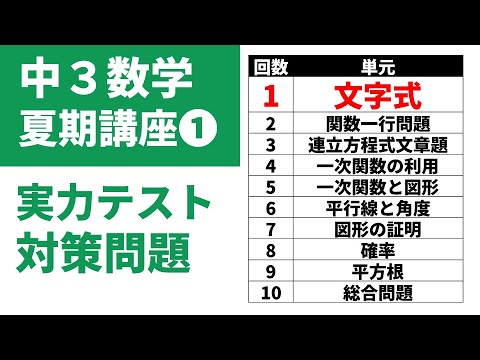

中3連立方程式文章題

-

中3

中3関数一行問題

-

中3

中3文字式

-

中3

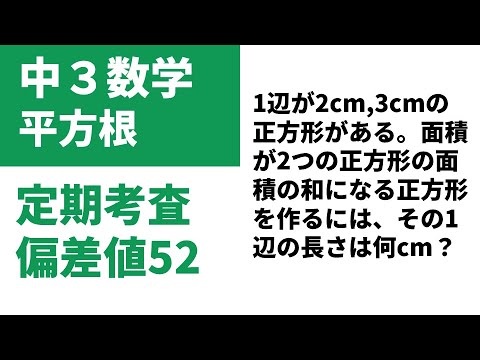

中3平方根に関する小問集合問題

-

中3

中3平方根の性質

英語

中1

-

中1

中1アルファベットを覚えよう(大文字編)

-

中1

中1アルファベットを覚えよう(小文字編)

-

中1

中1アルファベットを覚えよう(筆記体編)

-

中1

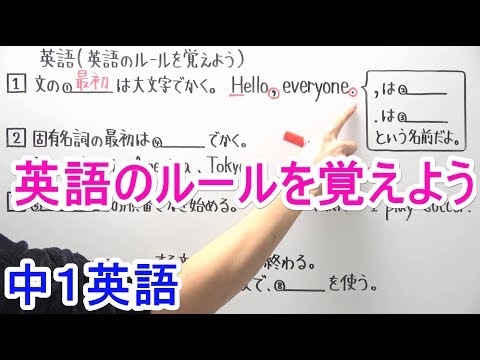

中1英語のルールを覚えよう

-

中1

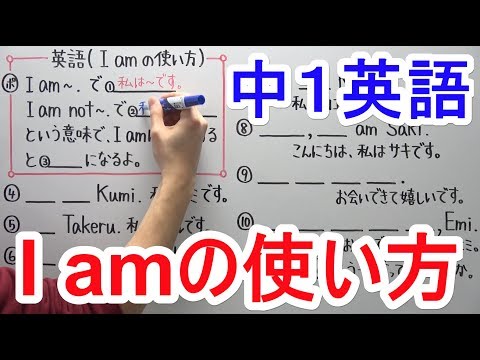

中1I amの使い方

-

中1

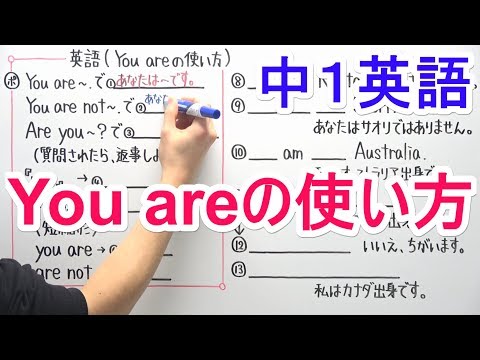

中1You areの使い方

-

中1

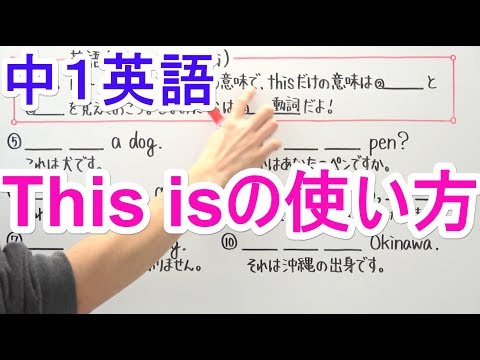

中1This isの使い方

-

中1

中1That isの使い方

-

中1

中1確認テスト①(be動詞編)

-

中1

中1whatの使い方①

-

中1

中1sheとheの使い方

-

中1

中1曜日を覚えよう

-

中1

中1教科と時間割

-

中1

中1時刻をたずねる①

-

中1

中1確認テスト②(be動詞編)

-

中1

中1一般動詞①(ルール編)

-

中1

中1一般動詞②(基本編)

-

中1

中1一般動詞③(疑問と否定編)

-

中1

中1一般動詞④(書きかえ編)

-

中1

中1確認テスト③(2つの動詞編)

-

中1

中1単語テスト①(一般動詞編)

-

中1

中1whatの使い方②(一般動詞とコラボ編)

-

中1

中1頻度を表す単語

-

中1

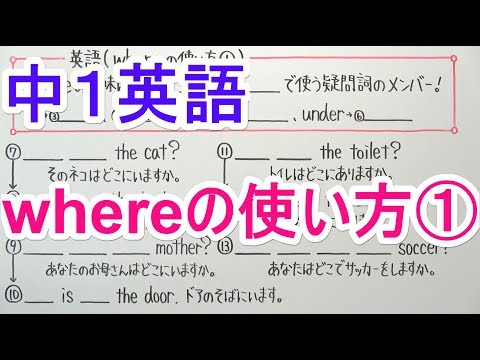

中1whereの使い方①

-

中1

中1複数形のルール

-

中1

中1How manyの使い方

-

中1

中1命令形

-

中1

中1三単現のs①(肯定文編

-

中1

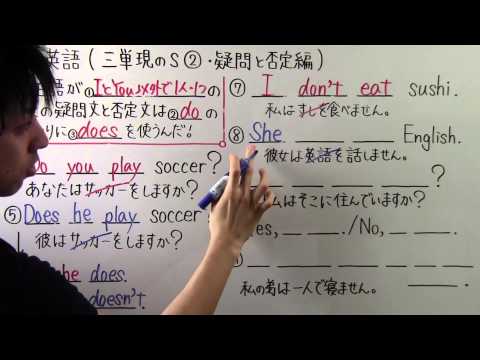

中1三単現のs②(疑問と否定編)

-

中1

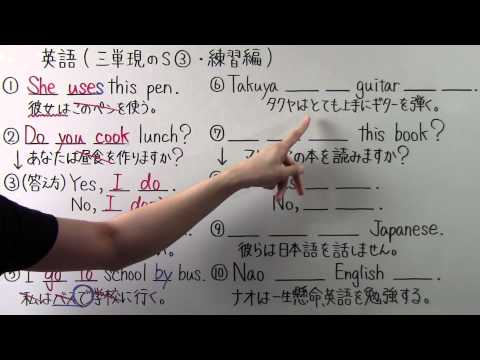

中1三単現のs③(練習編)

-

中1

中1who の使い方

-

中1

中1代名詞①(暗記編)

-

中1

中1代名詞②(練習編)

-

中1

中1whenの使い方

-

中1

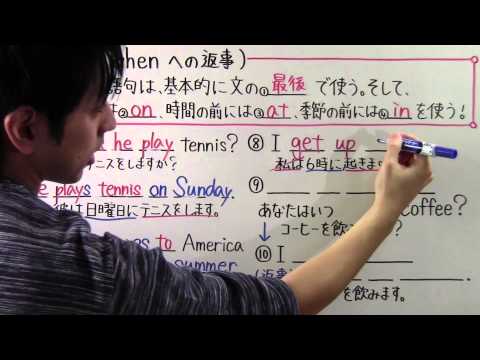

中1whenへの返事

-

中1

中1whichとwhoseの使い方

-

中1

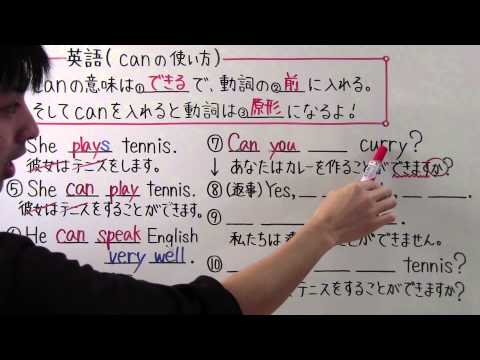

中1canの使い方

-

中1

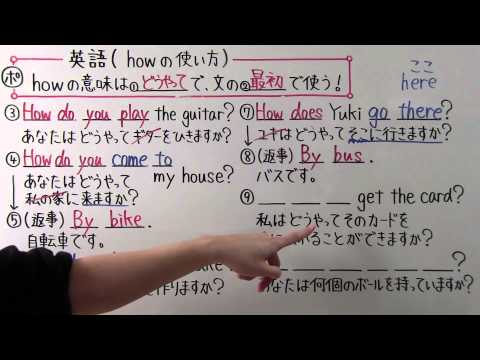

中1howの使い方

-

中1

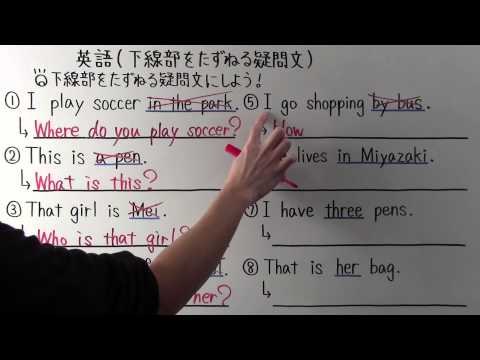

中1下線部をたずねる疑問文

-

中1

中1依頼する・許可をもとめる

-

中1

中1現在進行形①(基本編)

-

中1

中1現在進行形②(疑問編)

-

中1

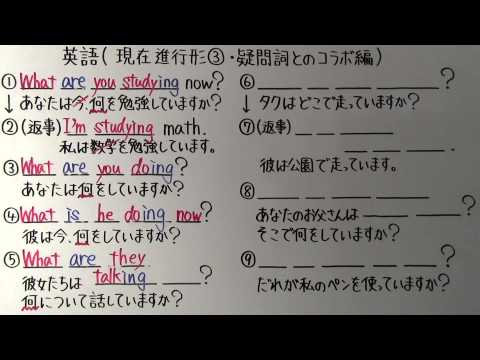

中1現在進行形③(疑問詞とのコラボ編)

-

中1

中1過去形(規則動詞)基本編

-

中1

中1過去形(規則動詞)疑問と否定編

-

中1

中1whyの使い方

-

中1

中1買い物 ~服を買おう~

-

中1

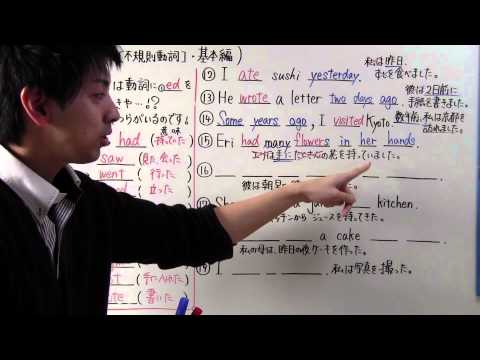

中1過去形(不規則動詞)基本編

-

中1

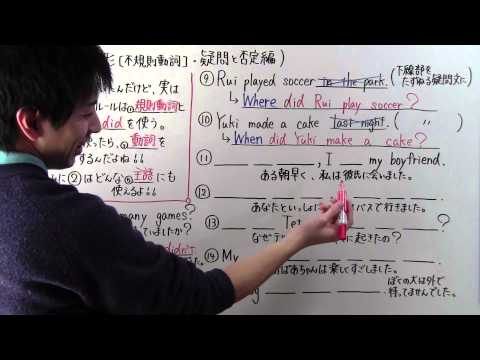

中1過去形(不規則動詞)疑問と否定編

中2

-

中2

中2be動詞の過去形

-

中2

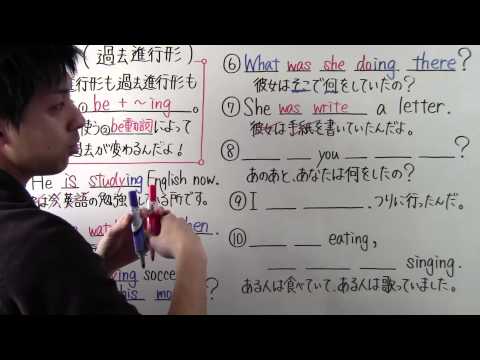

中2過去進行形

-

中2

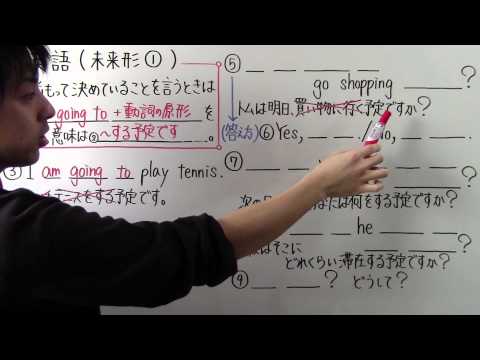

中2未来形①

-

中2

中2未来形②

-

中2

中2~しなければならない①(肯定文編)

-

中2

中2~しなければならない②(疑問文と否定文編)

-

中2

中2think の使い方

-

中2

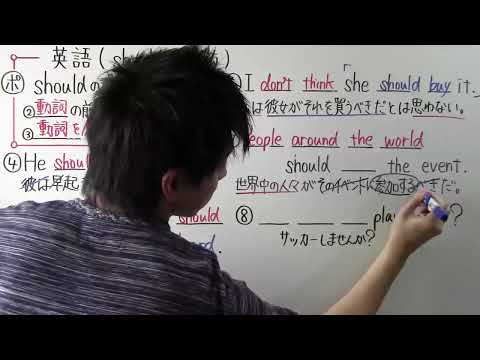

中2should の使い方

-

中2

中2~があります

-

中2

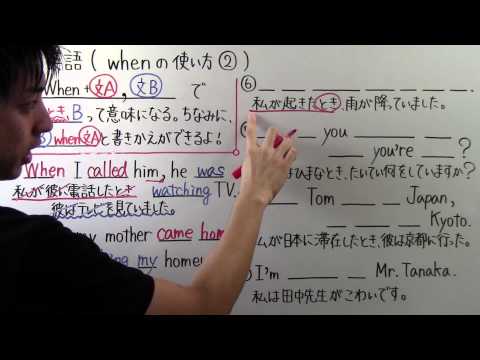

中2when の使い方②

-

中2

中2if の使い方

-

中2

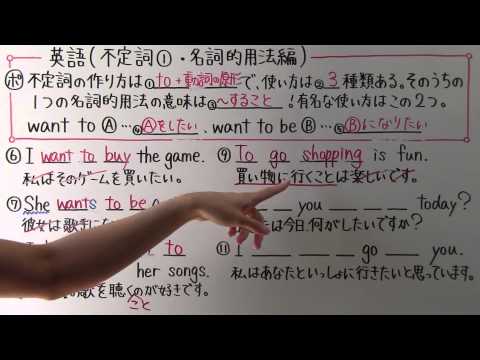

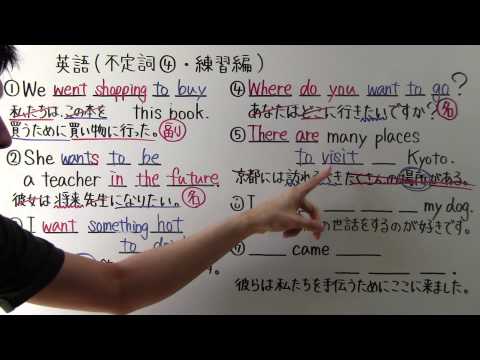

中2不定詞①(名詞的用法編)

-

中2

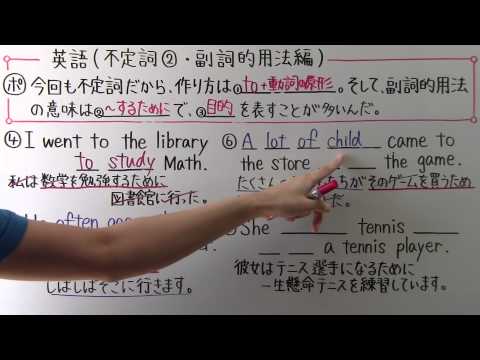

中2不定詞②(副詞的用法編)

-

中2

中2不定詞③(形容詞的用法編)

-

中2

中2不定詞④(練習編)

-

中2

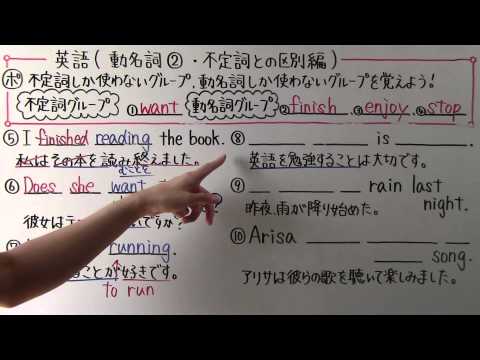

中2動名詞①(基本編)

-

中2

中2動名詞②(不定詞との区別編)

-

中2

中2look と become の使い方

-

中2

中2give の使い方①(基本編)

-

中2

中2give の使い方②(書きかえ編)

-

中2

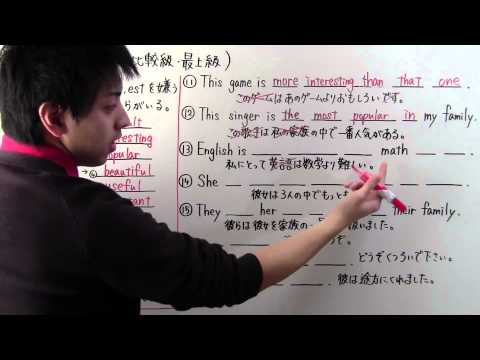

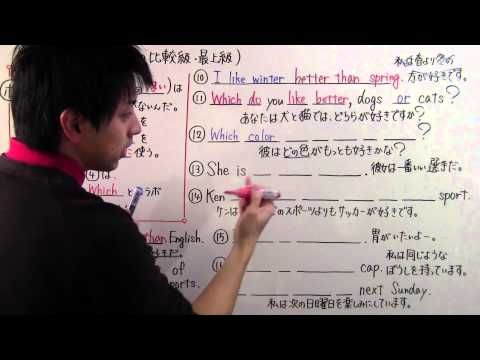

中2比較級

-

中2

中2最上級

-

中2

中2as ~ as 文

-

中2

中2長い単語の比較級・最上級

-

中2

中2goodとwellの比較級・最上級

-

中2

中2受動態①

-

中2

中2受動態②

中3

-

中3

中3現在完了形①・完了編

-

中3

中3現在完了形②・継続編

-

中3

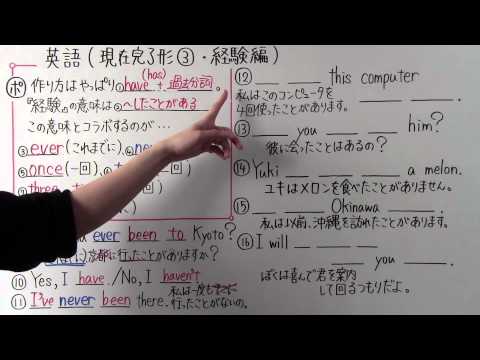

中3現在完了形③・経験編

-

中3

中3現在完了形④・どのくらいの間編

-

中3

中3現在完了進行形

-

中3

中3使役動詞と原形不定詞

-

中3

中3It’s~for~to~

-

中3

中3疑問詞 + to ~

-

中3

中3ask ~ to ~

-

中3

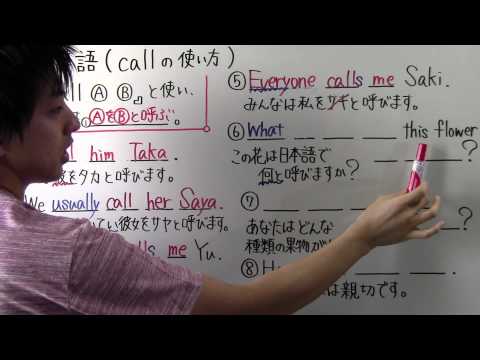

中3callの使い方

-

中3

中3makeの使い方

-

中3

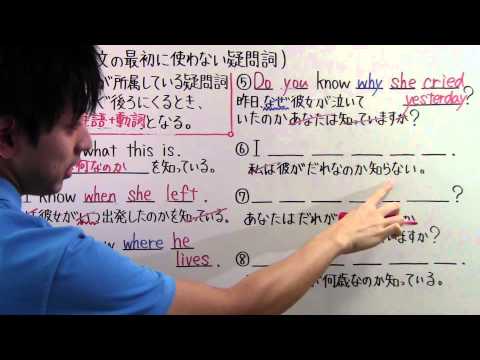

中3間接疑問文/文の最初に使わない疑問詞

-

中3

中3現在分詞

-

中3

中3過去分詞

-

中3

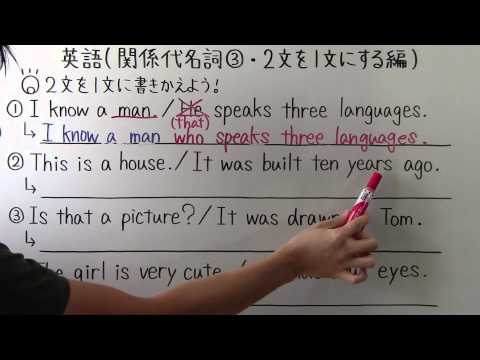

中3関係代名詞①・主格(人)編

-

中3

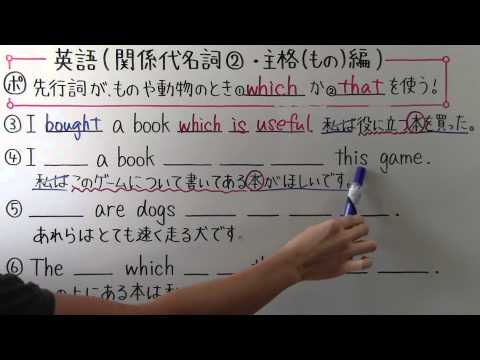

中3関係代名詞②・主格(もの)編

-

中3

中3関係代名詞③・2文を1文にする編

-

中3

中3関係代名詞④・目的格編

-

中3

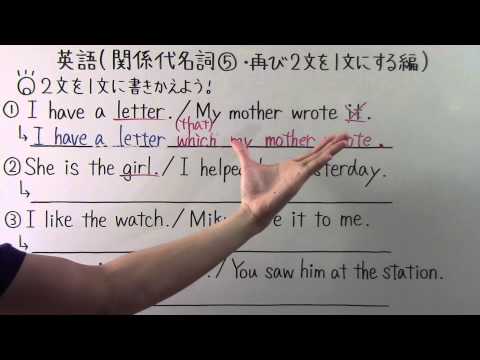

中3関係代名詞⑤・再び2文を1文にする編

-

中3

中3関係代名詞⑥・練習編

-

中3

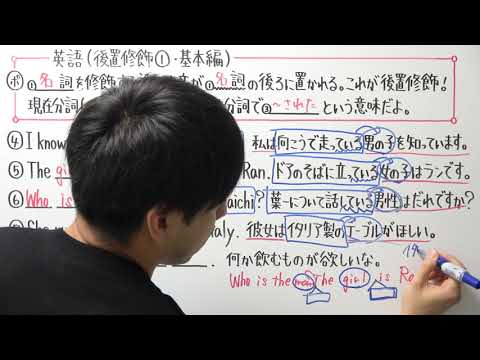

中3後置修飾①(基本編)

-

中3

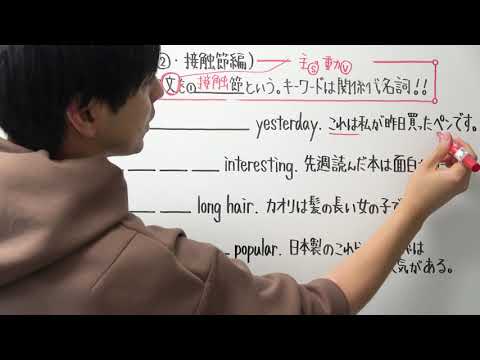

中3後置修飾②(接触節編)

-

中3

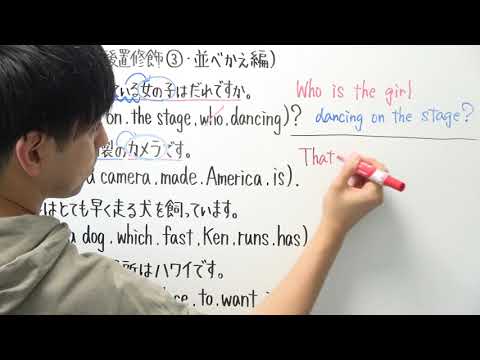

中3後置修飾③(並べかえ編)

-

中3

中3仮定法①(基本編)

-

中3

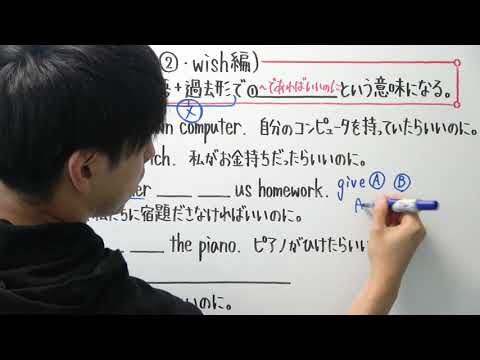

中3仮定法②(wish編)

理科

物理

-

物理

物理電気の利用

-

物理

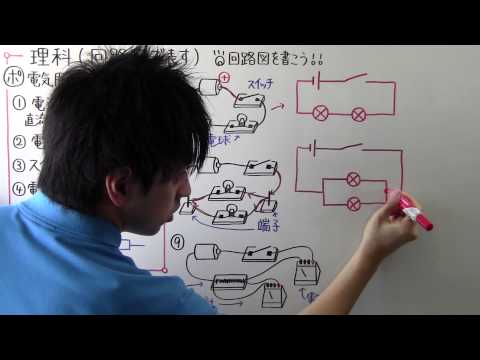

物理回路図で表す

-

物理

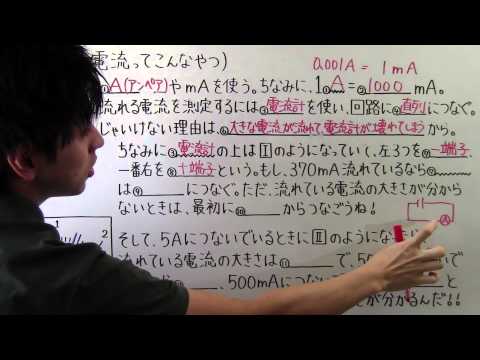

物理電流ってこんなやつ

-

物理

物理電圧ってこんなやつ

-

物理

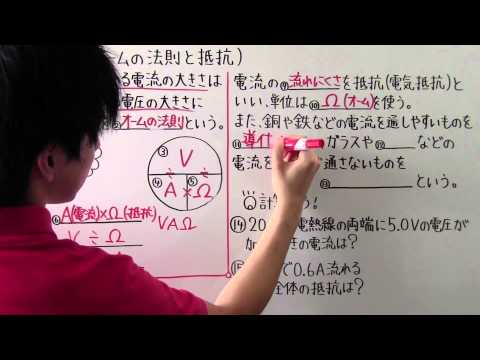

物理オームの法則と抵抗

-

物理

物理直列回路と並列回路①・基本編

-

物理

物理直列回路と並列回路②・計算編

-

物理

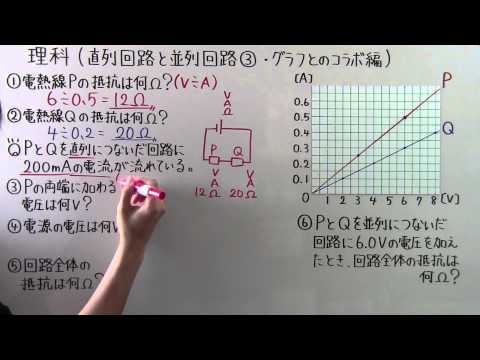

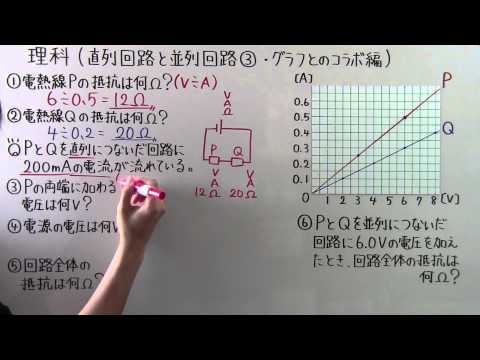

物理直列回路と並列回路③・グラフとのコラボ編

-

物理

物理電力

-

物理

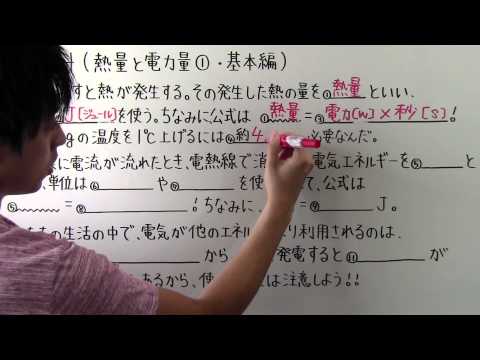

物理熱量と電力量①・基本編

-

物理

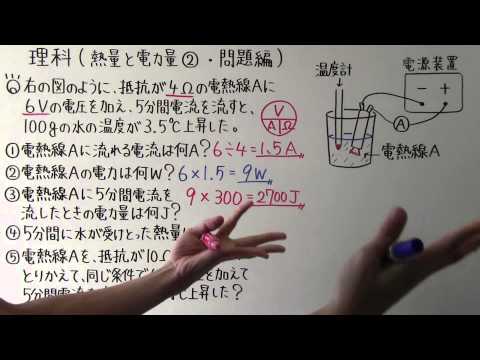

物理熱量と電力量②・問題編

-

物理

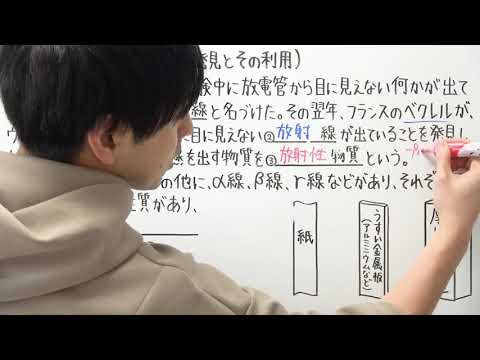

物理放射線の発見とその利用

-

物理

物理運動している物体

-

物理

物理記録タイマー

-

物理

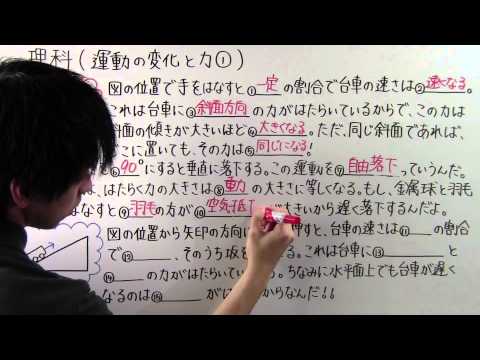

物理運動の変化と力①

-

物理

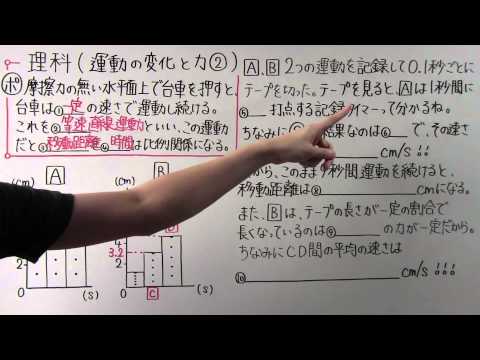

物理運動の変化と力②

-

物理

物理2力のつりあい

-

物理

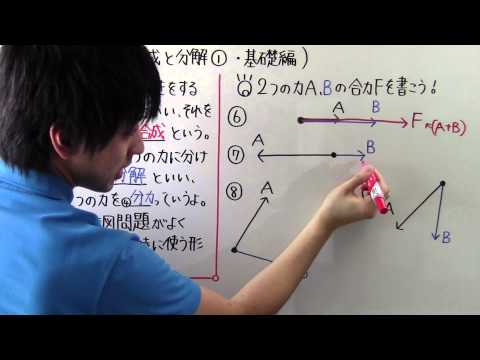

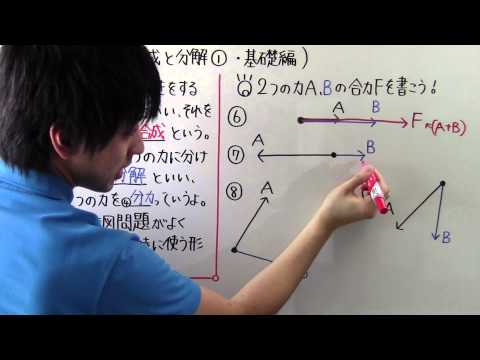

物理力の合成と分解①・基礎編

-

物理

物理力の合成と分解②・応用編

-

物理

物理2つの法則

-

物理

物理2つのエネルギー

-

物理

物理仕事とエネルギー①

-

物理

物理仕事とエネルギー②

-

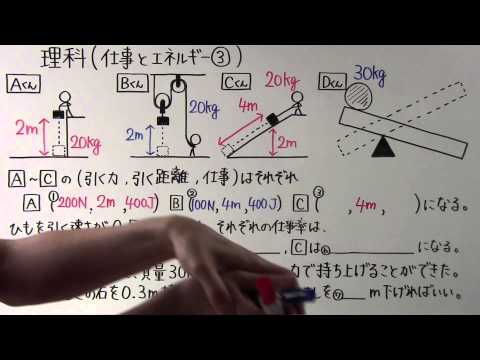

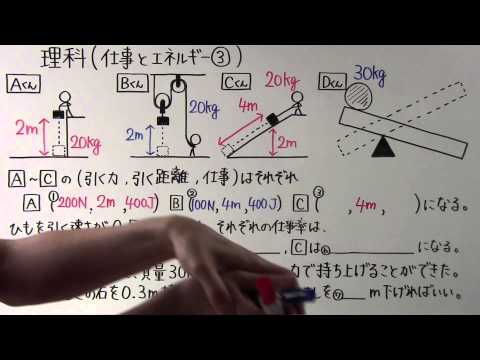

物理

物理仕事とエネルギー③

-

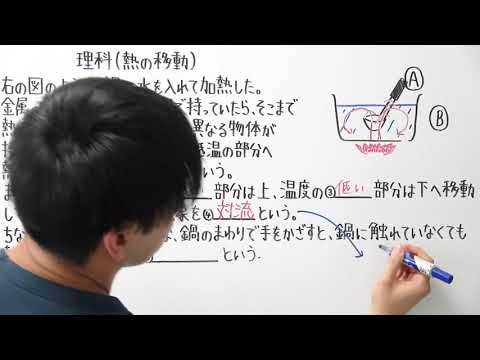

物理

物理熱の移動

-

物理

物理エネルギー利用上の課題

-

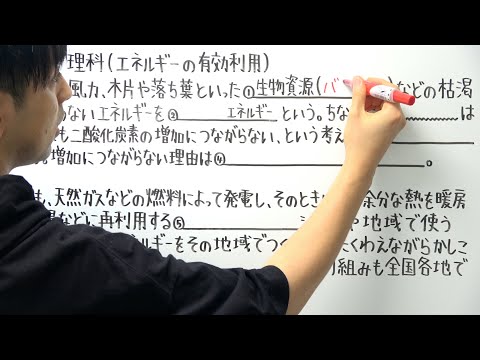

物理

物理エネルギーの有効利用

-

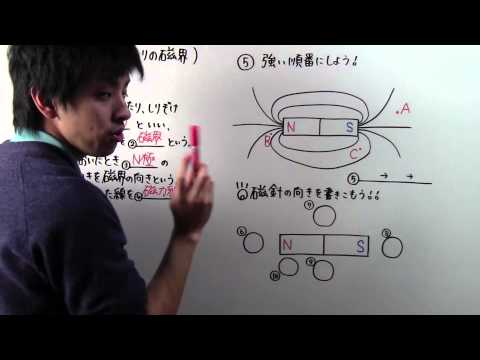

物理

物理電磁石のまわりの磁界

-

物理

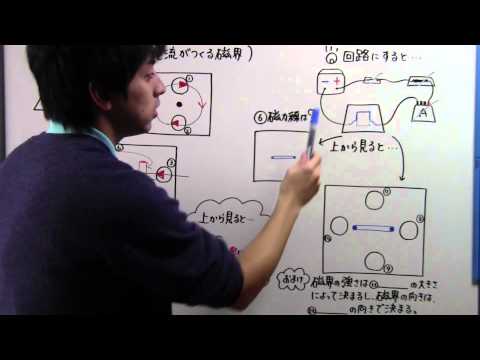

物理コイルを流れる電流がつくる磁界

-

物理

物理磁界の中で電流が受ける力①

-

物理

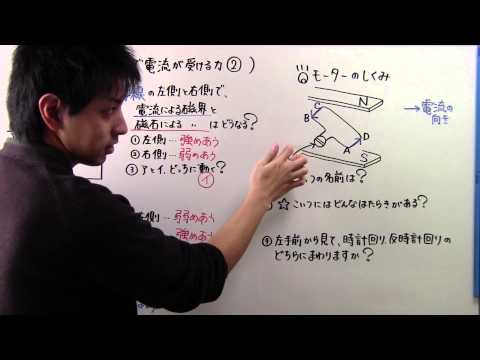

物理磁界の中で電流が受ける力②

-

物理

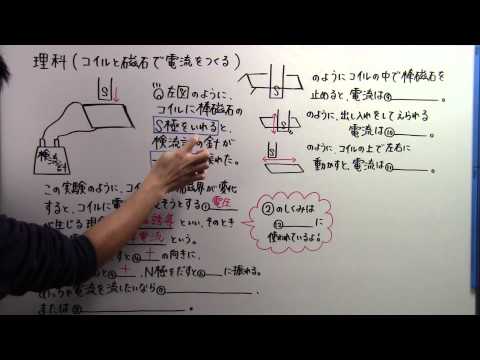

物理コイルと磁石で電流をつくる

-

物理

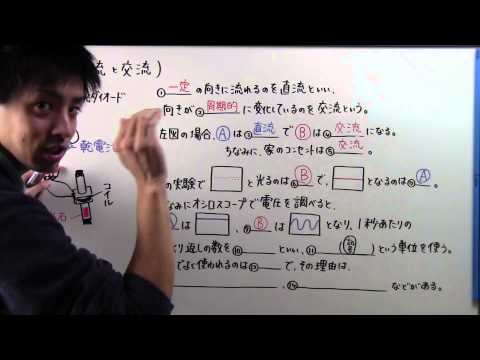

物理直流と交流

-

物理

物理身近な静電気による現象

-

物理

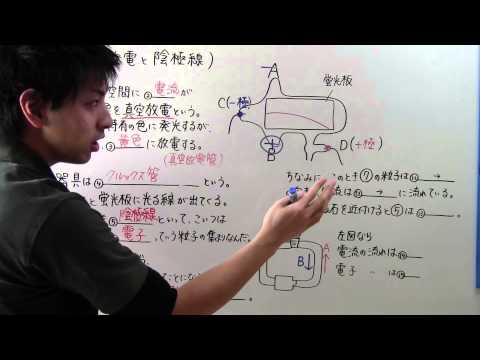

物理真空放電と陰極線

-

物理

物理直列回路と並列回路①・基本編

-

物理

物理直列回路と並列回路②・計算編

-

物理

物理直列回路と並列回路③・グラフとのコラボ編

-

物理

物理圧力

-

物理

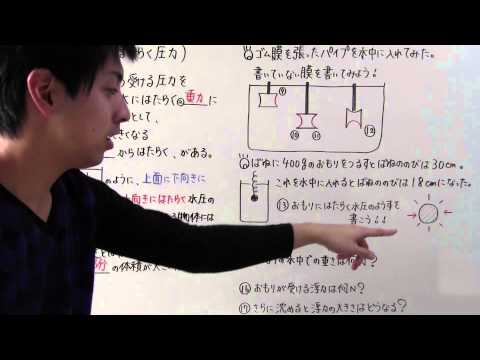

物理水中ではたらく圧力

-

物理

物理力の合成と分解①・基礎編

-

物理

物理力の合成と分解②・応用編

-

物理

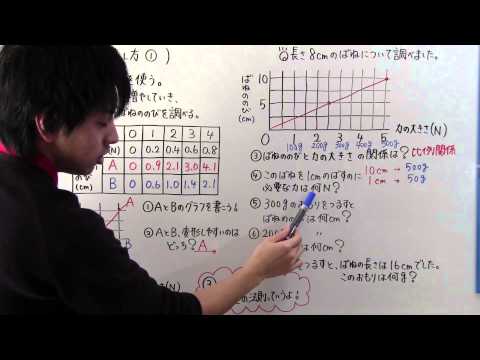

物理力の表し方①

-

物理

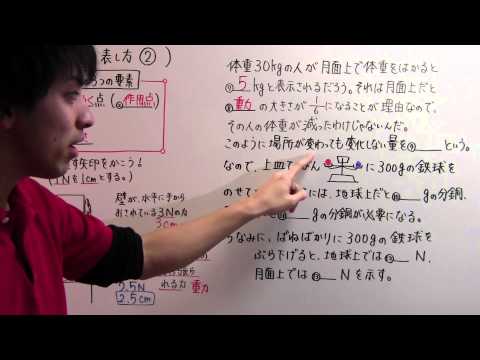

物理力の表し方②

-

物理

物理仕事とエネルギー②

-

物理

物理仕事とエネルギー③

化学

-

化学

化学金属の性質

-

化学

化学メスシリンダーと上皿てんびん

-

化学

化学密度

-

化学

化学密度の計算

-

化学

化学有機物と無機物(1)

-

化学

化学有機物と無機物(2)

-

化学

化学気体の性質と集め方

-

化学

化学水素の発生

-

化学

化学二酸化炭素の発生

-

化学

化学酸素

-

化学

化学アンモニア

-

化学

化学水溶液

-

化学

化学ろ過

-

化学

化学濃度

-

化学

化学飽和水溶液と溶解度

-

化学

化学再結晶

-

化学

化学状態変化

-

化学

化学状態変化と温度

-

化学

化学炭酸水素ナトリウム

-

化学

化学酸化銀

-

化学

化学水の電気分解

-

化学

化学原子

-

化学

化学分子と化学式

-

化学

化学物質の種類

-

化学

化学化合

-

化学

化学化学反応式

-

化学

化学酸化と燃焼

-

化学

化学有機物の燃焼

-

化学

化学還元

-

化学

化学質量保存の法則

-

化学

化学化学変化と質量の変化

-

化学

化学質量の変化のグラフ

-

化学

化学発熱反応と吸熱反応

-

化学

化学原子の構造

-

化学

化学イオン

-

化学

化学電離と電解質

-

化学

化学電気分解

-

化学

化学電池

-

化学

化学いろんな電池

-

化学

化学酸性とアルカリ性

生物

-

生物

生物身近な生物の観察ツール(1)

-

生物

生物身近な生物の観察ツール(2)

-

生物

生物水中の微生物

-

生物

生物花のつくり(1)

-

生物

生物花のつくり(2)

-

生物

生物花のつくり(3)

-

生物

生物光合成

-

生物

生物光合成と呼吸の関係

-

生物

生物光合成と呼吸の関係(2)

-

生物

生物葉のつくりと働き

-

生物

生物植物と水・蒸散

-

生物

生物茎の作りと働き

-

生物

生物根のつくりとはたらき

-

生物

生物種子をつくる植物の分類(種子植物)

-

生物

生物種子を作らない植物の分類(シダ・コケ)

-

生物

生物セキツイ動物たちの分類

-

生物

生物無セキツイ動物たちの分類

-

生物

生物生物と細胞①動物と植物の細胞

-

生物

生物生物と細胞②単細胞と多細胞生物

-

生物

生物消化と酵素①

-

生物

生物消化と酵素②

-

生物

生物吸収

-

生物

生物呼吸①

-

生物

生物呼吸②

-

生物

生物心臓と血液の循環

-

生物

生物心臓と血液の循環②

-

生物

生物心臓と血液の循環③

-

生物

生物心臓と血液の循環④

-

生物

生物感覚器官と感覚神経①

-

生物

生物感覚器官と感覚神経②

-

生物

生物神経系(意識的な反応・無意識な反応)

-

生物

生物骨と筋肉の働き

-

生物

生物細胞分裂と生物の成長①

-

生物

生物細胞分裂と生物の成長②

-

生物

生物細胞分裂と生物の成長③

-

生物

生物生物の生殖①(無性生殖)

-

生物

生物生物の生殖②(動物の有性生殖)

-

生物

生物生物の生殖③(植物の有性生殖)

-

生物

生物生物の生殖④(生殖から見た減数分裂)

-

生物

生物遺伝①(分離の法則)

-

生物

生物遺伝②(顕性の法則:優性の法則)

-

生物

生物遺伝③(最新技術と計算問題)

-

生物

生物生物の進化①(脊椎動物の進化)

-

生物

生物生物の進化②(動物の相同器官、植物の進化)

-

生物

生物生物の進化③(進化の過程)

-

生物

生物自然と人間①(自然界のつり合い、生態系)

-

生物

生物自然と人間②(分解者)

-

生物

生物自然と人間③(生態系でよく出る実験)

-

生物

生物自然と人間④(生物による物質の循環)

地学

-

地学

地学火山の噴火と種類

-

地学

地学鉱物の種類

-

地学

地学火山岩と深成岩

-

地学

地学火成岩の分類

-

地学

地学震源と震央

-

地学

地学P波とS波

-

地学

地学地震の仕組みと影響

-

地学

地学地層の出来かた

-

地学

地学示相化石と示準化石

-

地学

地学堆積物の種類

-

地学

地学凝灰岩と石灰岩とチャート

-

地学

地学しゅう曲と断層

-

地学

地学柱状図

-

地学

地学天気図記号

-

地学

地学乾湿計の使い方と湿度

-

地学

地学1日の気温と温度変化

-

地学

地学高気圧と低気圧

-

地学

地学寒冷前線と温暖前線

-

地学

地学寒冷前線と天気の変化

-

地学

地学海風・陸風の仕組み

-

地学

地学日本のまわりの気団

-

地学

地学日本の冬の天気

-

地学

地学日本の春・夏・秋の天気

-

地学

地学天気図の読み方

-

地学

地学飽和水蒸気量と湿度

-

地学

地学飽和水蒸気量曲線と露点

-

地学

地学雲ができる仕組み

-

地学

地学銀河系と太陽系

-

地学

地学太陽のようす

-

地学

地学太陽系の惑星・衛星

-

地学

地学天球と透明半球

-

地学

地学地球の自転と公転

-

地学

地学太陽の1日の動き

-

地学

地学星の1日の動き

-

地学

地学星の一年の動き

-

地学

地学季節の変化

-

地学

地学月の満ち欠けと周期

-

地学

地学日食と月食

-

地学

地学金星の見え方

社会

地理

-

地理

地理日本の地理総まとめ一問一答

-

地理

地理【一問一答②】アジア州編

-

地理

地理世界の地理総まとめ一問一答

-

地理

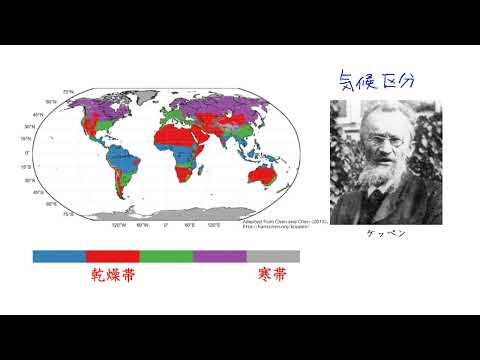

地理世界各地の気候帯・気候区分

-

地理

地理【一問一答③】ヨーロッパ州アフリカ州編

-

地理

地理【一問一答④】北と南アメリカ州・オセアニア州編

-

地理

地理【一問一答⑥】九州地方・中国地方・四国地方編

-

地理

地理【一問一答⑦】近畿地方・中部地方編

-

地理

地理【一問一答⑧】関東地方・東北地方・北海道編

-

地理

地理記述問題一問一答

-

地理

地理日本の地理問題

-

地理

地理中学地理【全範囲】一問一答

-

地理

地理「世界の地理問題」一問一答

-

地理

地理60分で世界地理(地形/文化/気候/農水産業/工業)を完全解説

-

地理

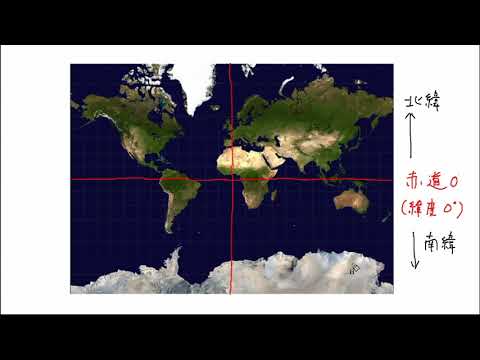

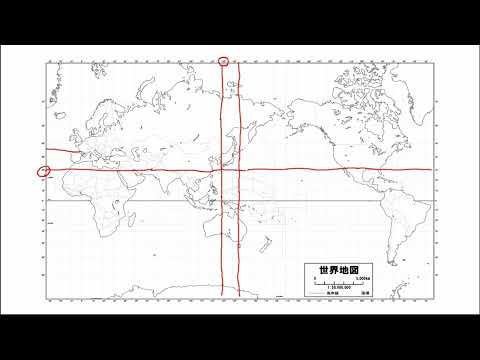

地理緯度と経度

-

地理

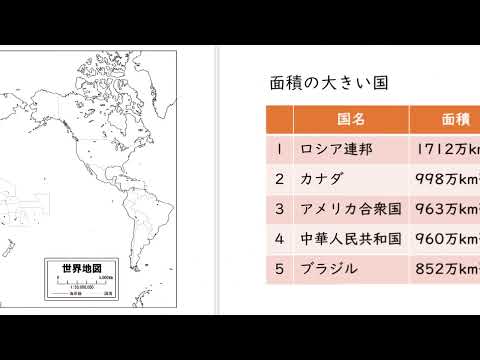

地理いろいろな国(面積、人口)

-

地理

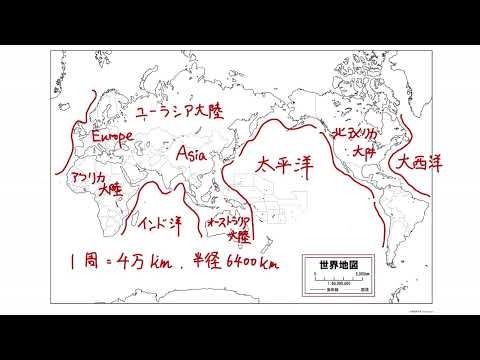

地理六大州

-

地理

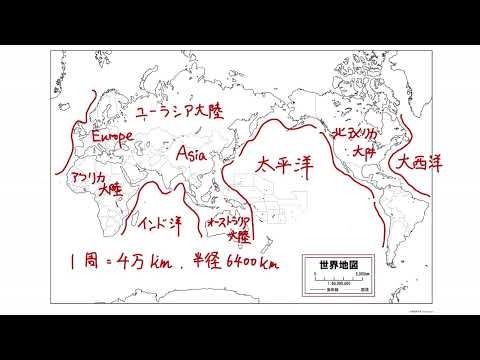

地理三大洋と六大陸

-

地理

地理南アジア

-

地理

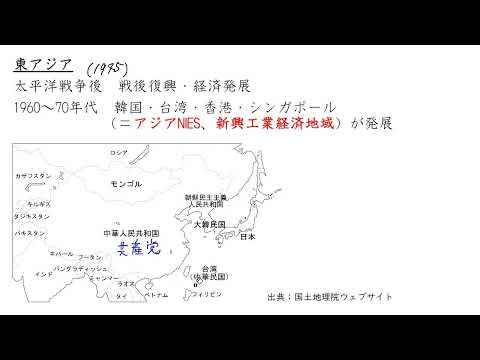

地理東アジアと中国

-

地理

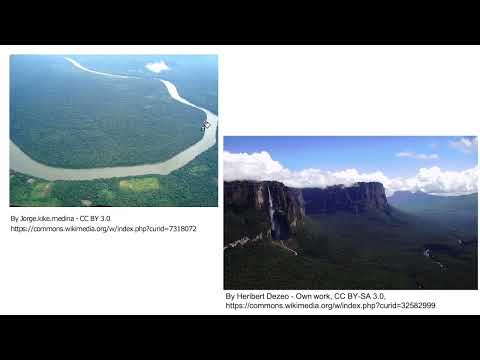

地理南アメリカの地形と気候

-

地理

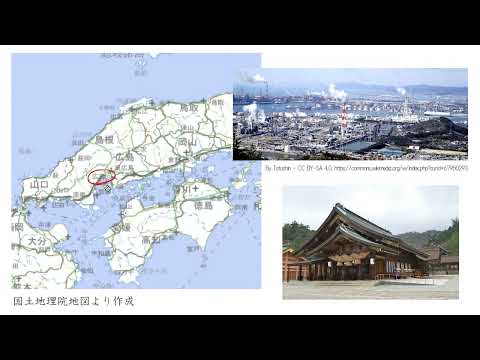

地理中国・四国地方③都市と交通

-

地理

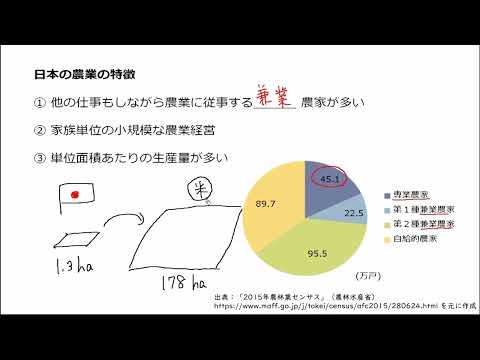

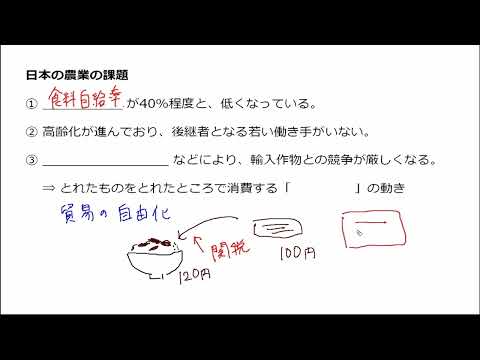

地理農業①

-

地理

地理農業②

-

地理

地理第二次産業(工業)

-

地理

地理中部地方①地形と気候

-

地理

地理関東地方①地形と気候

-

地理

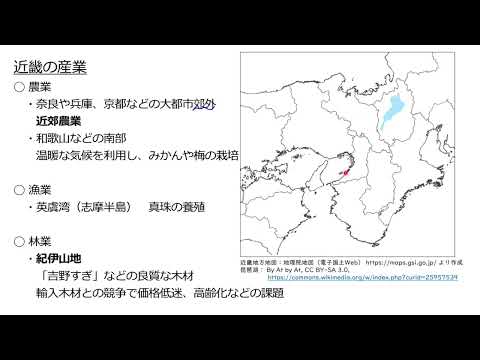

地理近畿地方③産業

-

地理

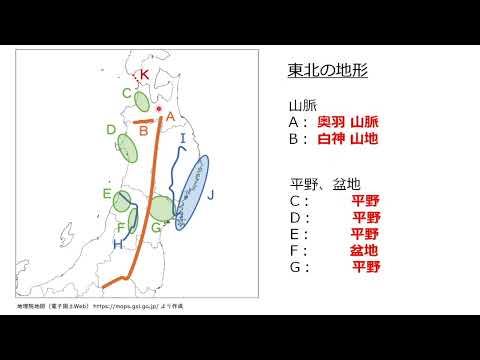

地理東北地方①地形

-

地理

地理東北地方③産業

-

地理

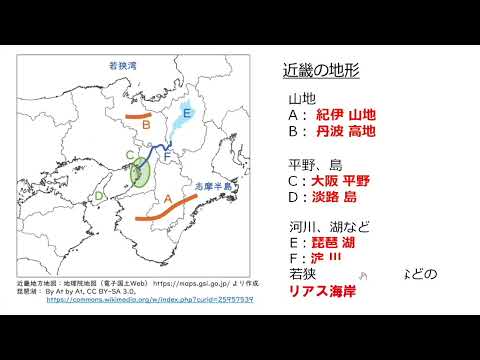

地理近畿地方①地形と気候

-

地理

地理日本の川と平野

-

地理

地理東北地方②気候

-

地理

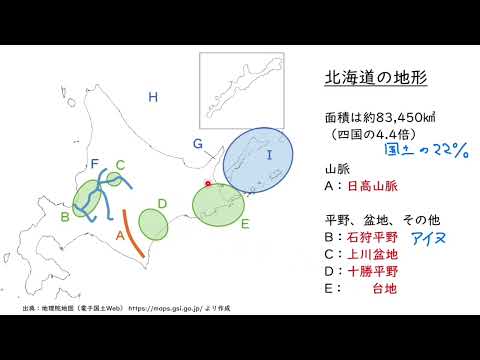

地理北海道地方①地形

-

地理

地理南アメリカの歴史と人々

-

地理

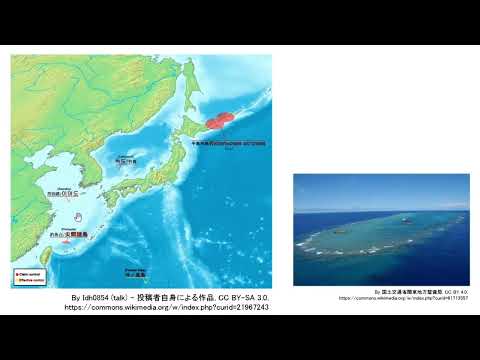

地理領域と経済水域

-

地理

地理アメリカの歴史と人口構成

-

地理

地理九州・沖縄地方②産業

-

地理

地理世界の食

-

地理

地理九州・沖縄地方①地形と気候

-

地理

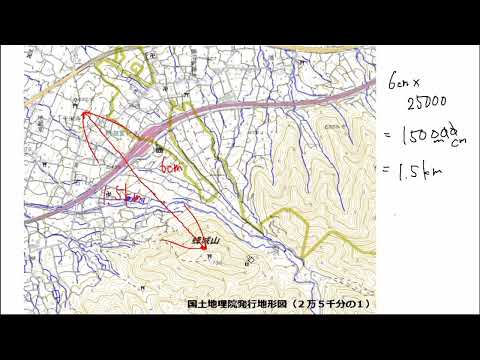

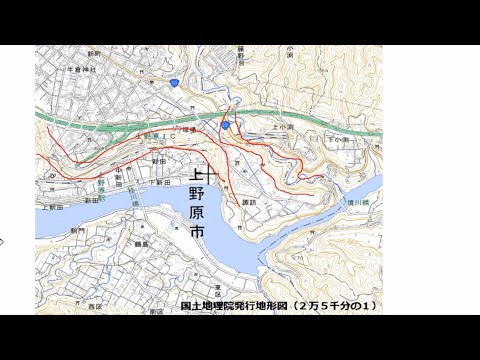

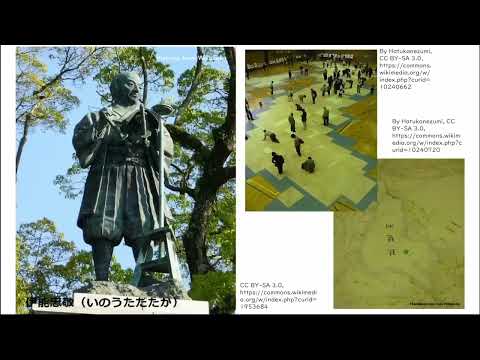

地理地形図で見る三角州、三角点と水準点

-

地理

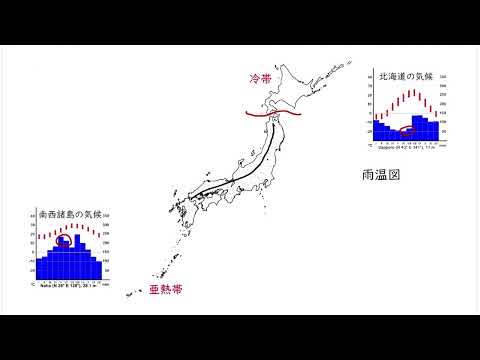

地理日本の気候区分

-

地理

地理地形図で見る扇状地

-

地理

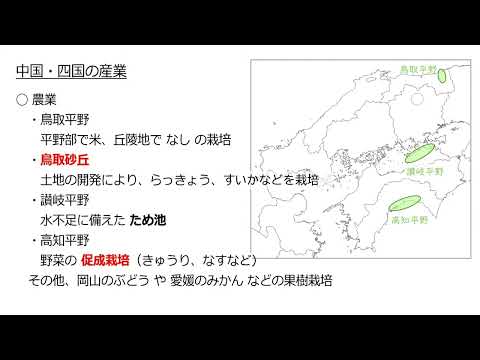

地理中国・四国地方②産業

-

地理

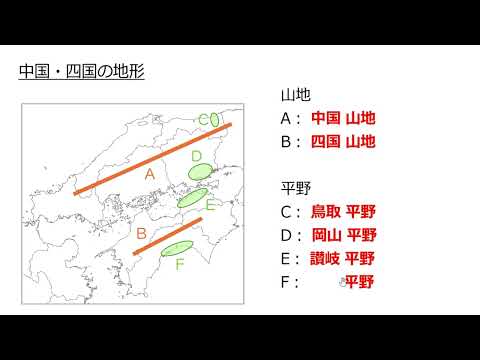

地理中国・四国地方①地形と気候

-

地理

地理日本の領土問題

-

地理

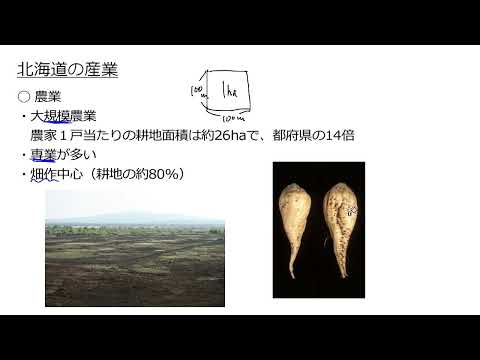

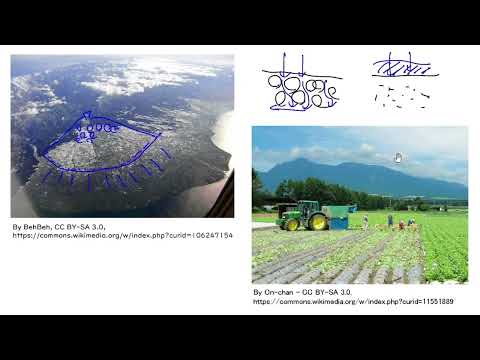

地理北海道地方④産業

-

地理

地理地形図で見る河岸段丘

-

地理

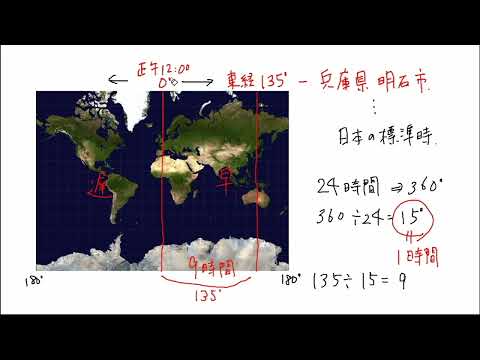

地理時差と日付変更線

-

地理

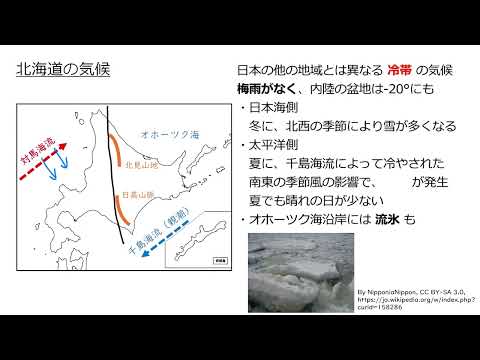

地理北海道地方②気候

-

地理

地理日本の分け方(地域区分)

-

地理

地理中部地方③中央高地、北陸の産業

-

地理

地理中部地方②東海の産業

-

地理

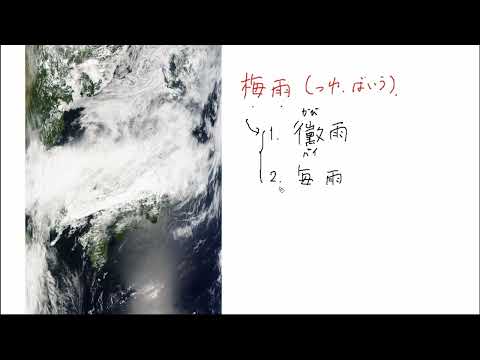

地理梅雨と台風

-

地理

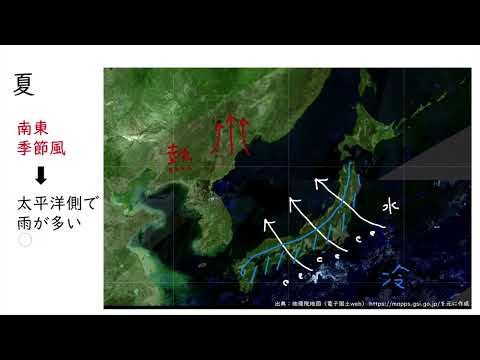

地理日本の気候の特徴

-

地理

地理世界の気候区分

-

地理

地理近畿地方②都市(京都、大阪、神戸)

-

地理

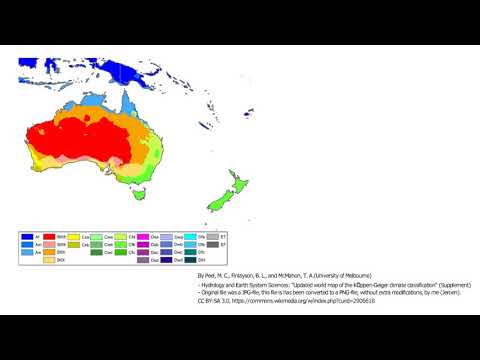

地理オセアニアの地理と気候

-

地理

地理熱帯

-

地理

地理アメリカの工業

-

地理

地理地形図を見てみよう

-

地理

地理温帯

-

地理

地理冷帯

-

地理

地理中国の産業

-

地理

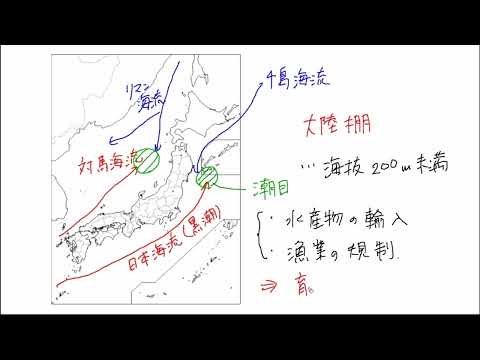

地理水産業・林業

-

地理

地理日本の端

-

地理

地理日本の位置

-

地理

地理関東地方③都市と交通

-

地理

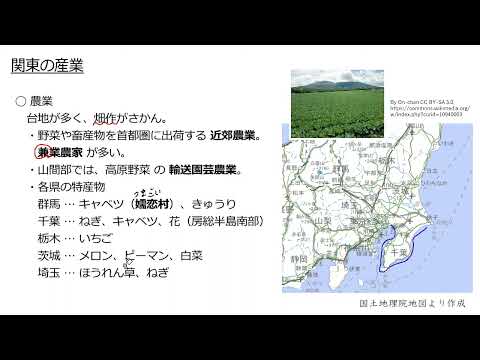

地理関東地方②産業

-

地理

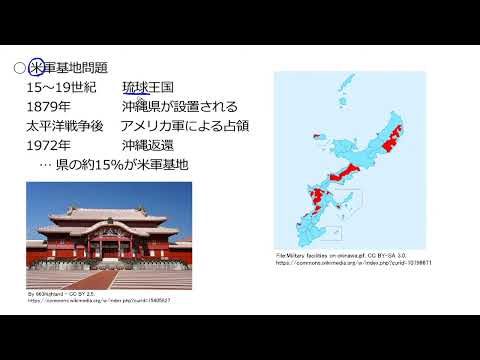

地理九州・沖縄地方③沖縄県

-

地理

地理日本の山地

-

地理

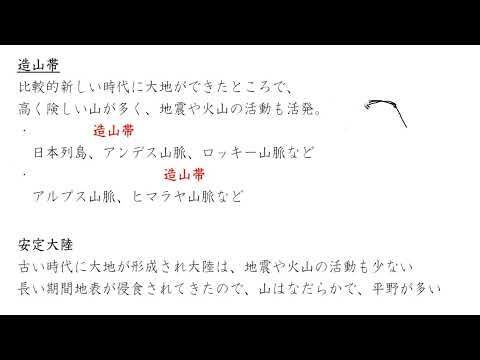

地理造山帯

-

地理

地理第三次産業(商業、サービス業)

-

地理

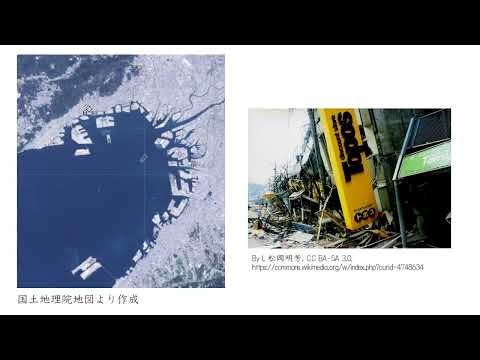

地理日本における自然災害

-

地理

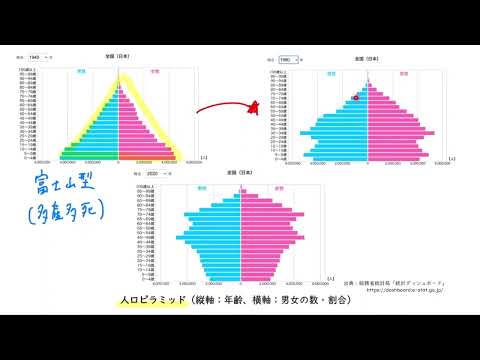

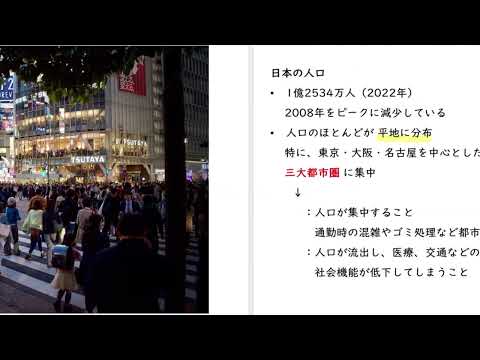

地理人口②少子高齢社会

-

地理

地理人口①過密と過疎

-

地理

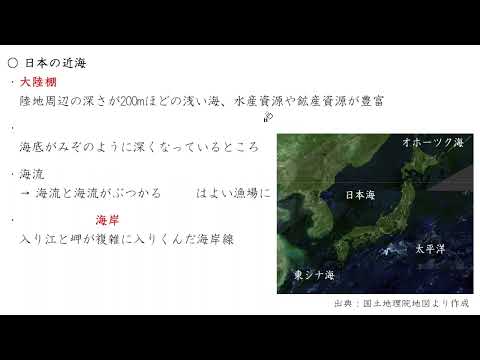

地理日本の近海

-

地理

地理アフリカの歴史

-

地理

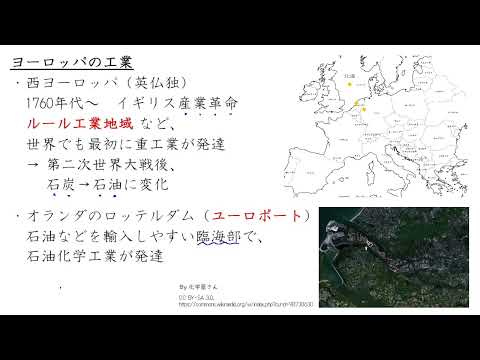

地理ヨーロッパの工業

-

地理

地理三大洋と六大陸

-

地理

地理アメリカの農業

-

地理

地理アメリカの地形

-

地理

地理ヨーロッパの民族と宗教

-

地理

地理西アジア、中央アジア

-

地理

地理世界の宗教

-

地理

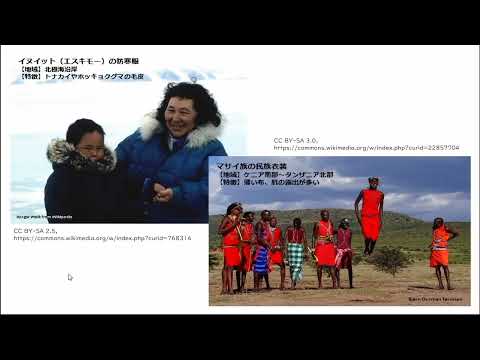

地理世界の衣

-

地理

地理六大州

-

地理

地理時差を求めよう

-

地理

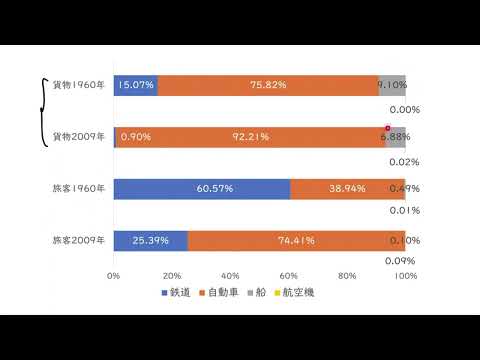

地理交通・通信

-

地理

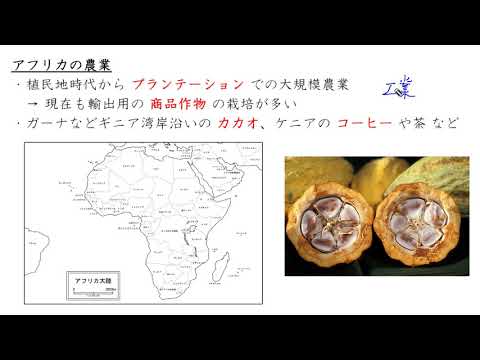

地理アフリカの産業

-

地理

地理南アメリカの工業

-

地理

地理南アメリカの農業

-

地理

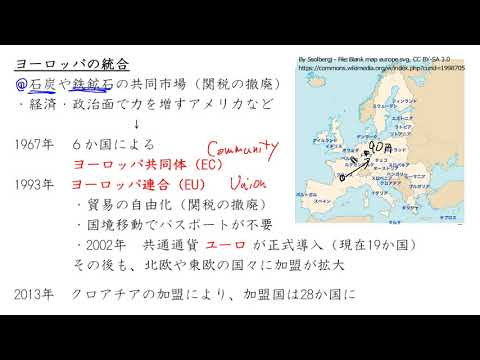

地理ヨーロッパの統合と課題

-

地理

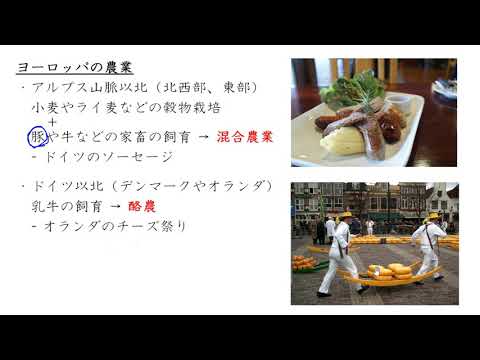

地理ヨーロッパの農業

-

地理

地理オセアニアの産業

-

地理

地理オーストラリアの多文化社会

歴史

-

歴史

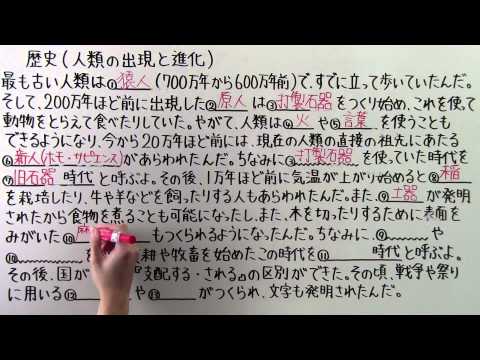

歴史人類の出現と進化

-

歴史

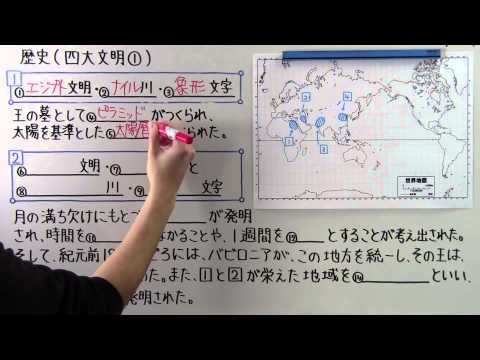

歴史四大文明①

-

歴史

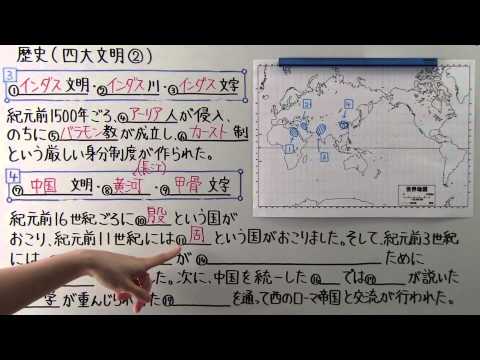

歴史四大文明②

-

歴史

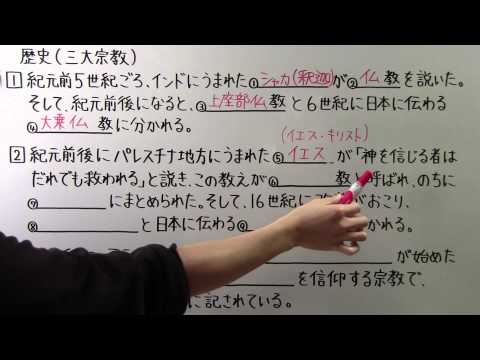

歴史三大宗教

-

歴史

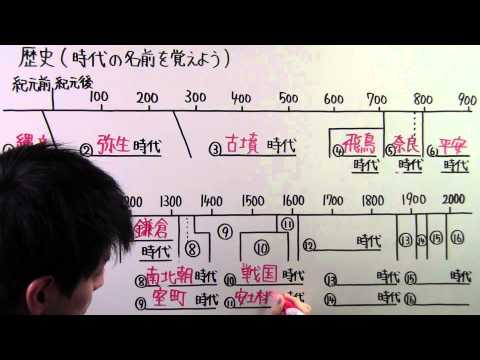

歴史時代の名前を覚えよう

-

歴史

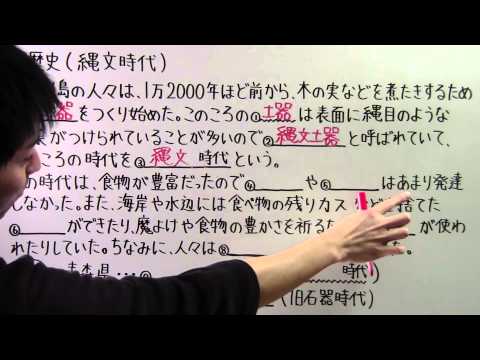

歴史縄文時代

-

歴史

歴史弥生時代

-

歴史

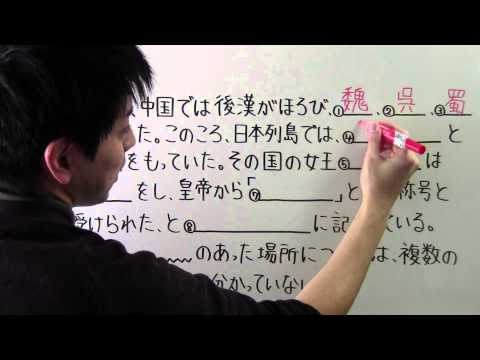

歴史女王現る

-

歴史

歴史古墳時代① 日本編

-

歴史

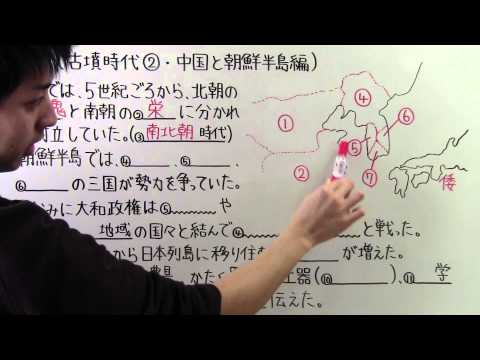

歴史古墳時代② 中国と朝鮮半島編

-

歴史

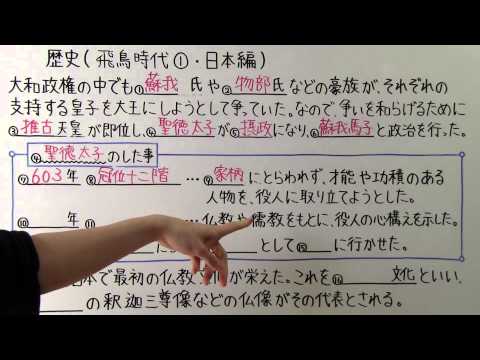

歴史飛鳥時代①・日本編

-

歴史

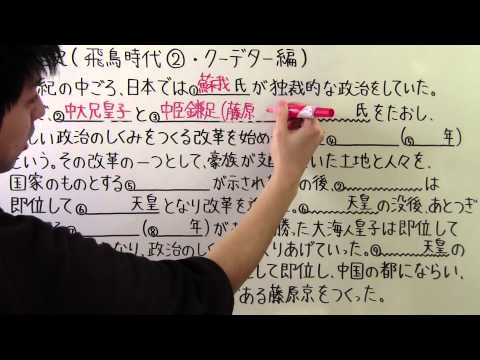

歴史飛鳥時代②・クーデター編

-

歴史

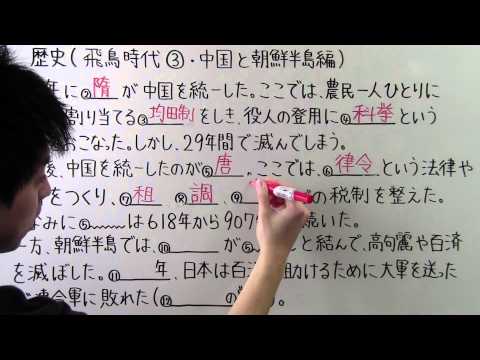

歴史飛鳥時代③・中国と朝鮮半島編

-

歴史

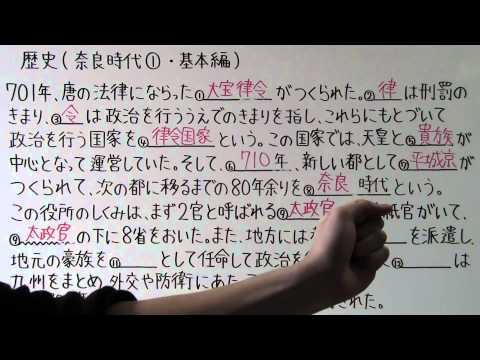

歴史奈良時代①・基本編

-

歴史

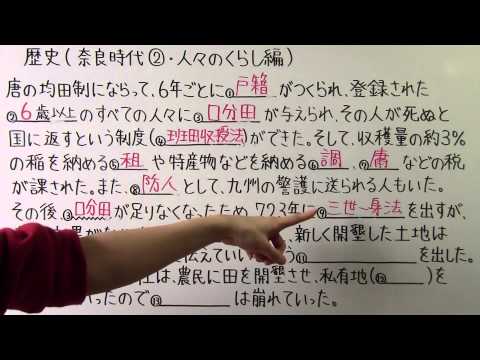

歴史奈良時代②・人々のくらし編

-

歴史

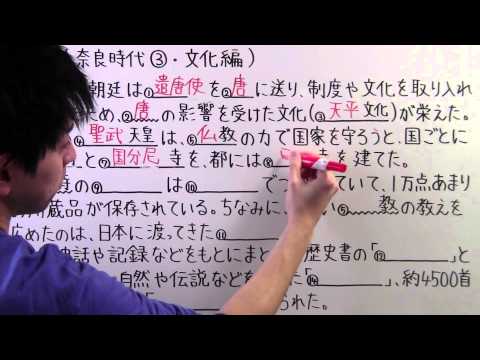

歴史奈良時代③・文化編

-

歴史

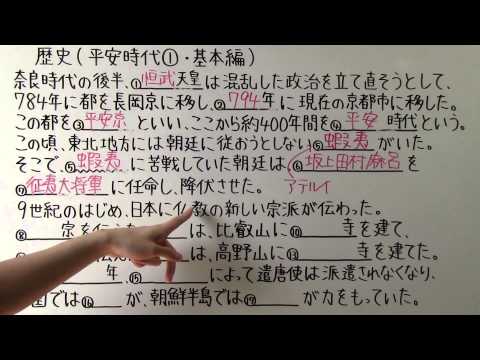

歴史平安時代①・基本編

-

歴史

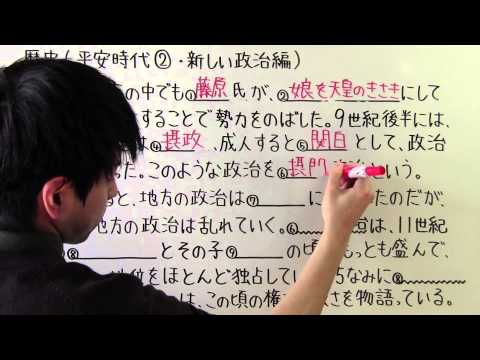

歴史平安時代②・新しい政治編

-

歴史

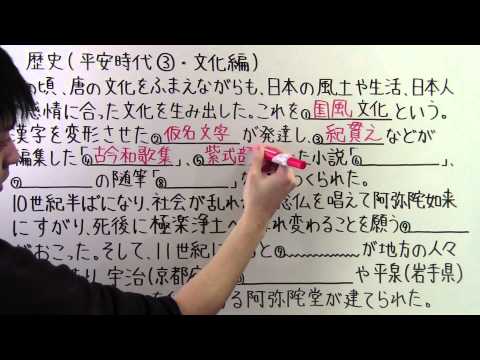

歴史平安時代③・文化編

-

歴史

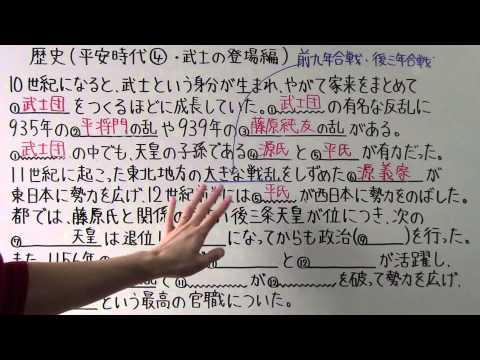

歴史平安時代④・武士の登場編

-

歴史

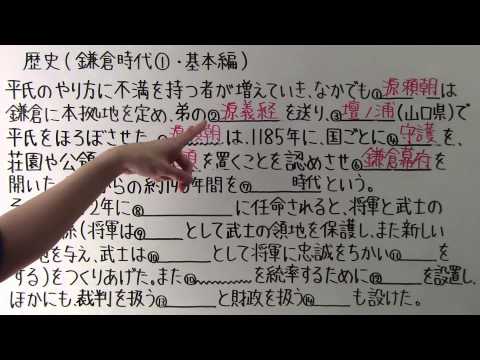

歴史鎌倉時代①・基本編

-

歴史

歴史鎌倉時代②・源氏の終わり編

-

歴史

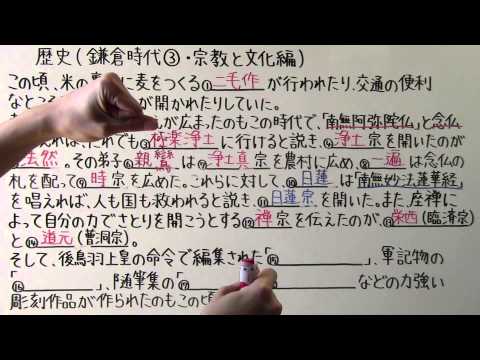

歴史鎌倉時代③・宗教と文化編

-

歴史

歴史鎌倉時代④・モンゴル編

-

歴史

歴史鎌倉時代⑤・元との戦い編

-

歴史

歴史室町時代①・南北朝から室町編

-

歴史

歴史室町時代②・基本編

-

歴史

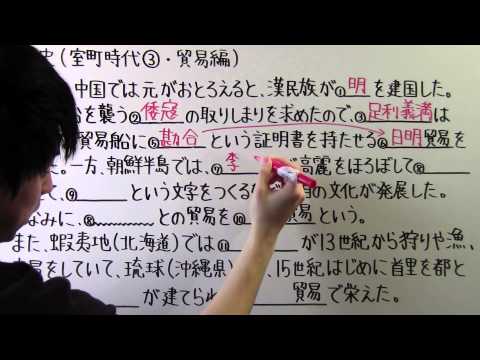

歴史室町時代③・貿易編

-

歴史

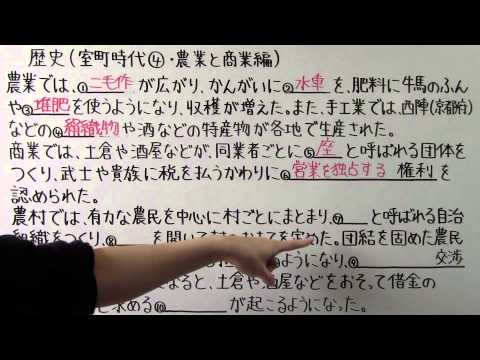

歴史室町時代④・農業と商業編

-

歴史

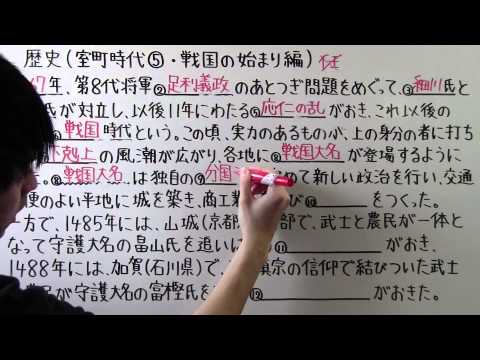

歴史室町時代⑤・戦国の始まり編

-

歴史

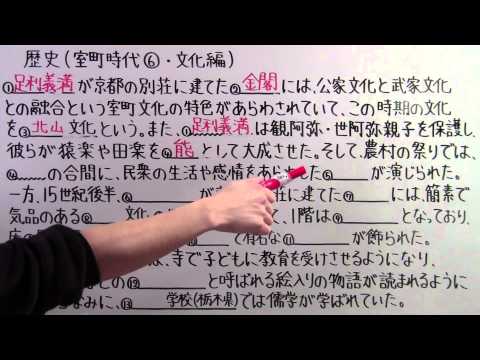

歴史室町時代⑥・文化編

-

歴史

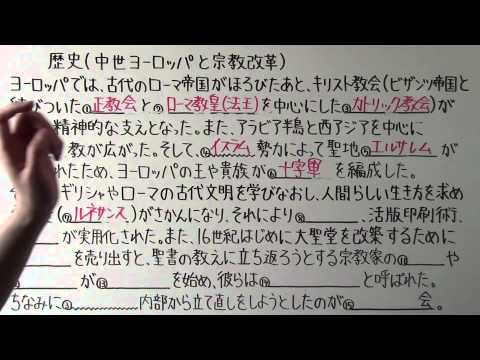

歴史中世ヨーロッパと宗教改革

-

歴史

歴史大航海時代

-

歴史

歴史ヨーロッパ人が日本へ

-

歴史

歴史全国統一をめざした男

-

歴史

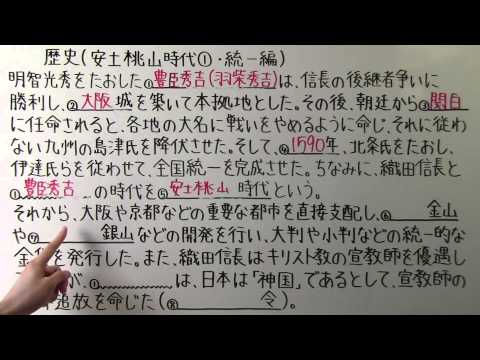

歴史安土桃山時代①・統一編

-

歴史

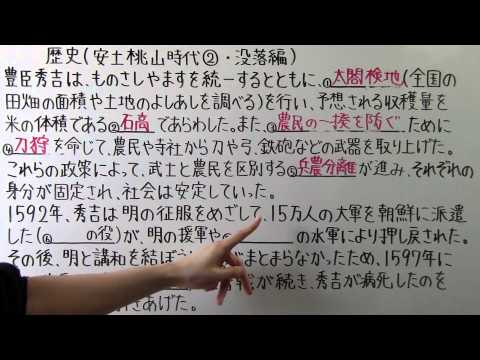

歴史安土桃山時代②・没落編

-

歴史

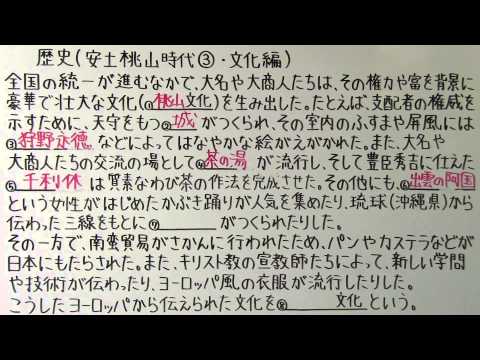

歴史安土桃山時代③・文化編

-

歴史

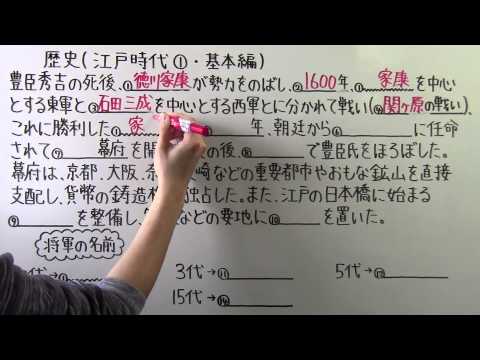

歴史江戸時代①・基本編

-

歴史

歴史江戸時代②・しくみ編

-

歴史

歴史江戸時代③・身分とくらし編

-

歴史

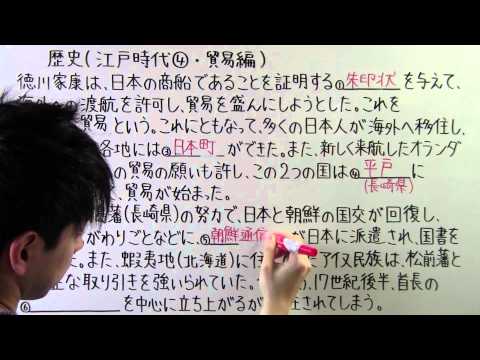

歴史江戸時代④・貿易編

-

歴史

歴史江戸時代⑤・キリスト教編

-

歴史

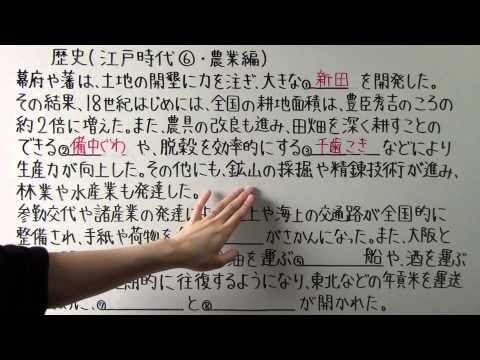

歴史江戸時代⑥・農業編

-

歴史

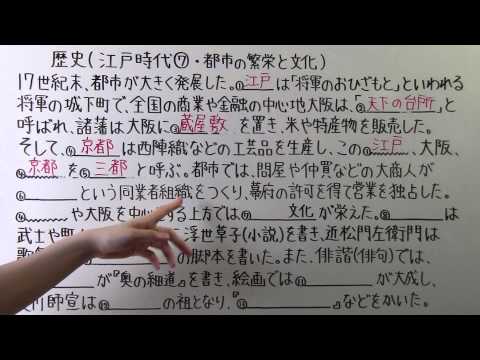

歴史江戸時代⑦・都市の繁栄と文化編

-

歴史

歴史江戸時代⑧・1つ目の改革編

-

歴史

歴史江戸時代⑨・2つ目の改革編

-

歴史

歴史江戸時代⑩・学問と文化編

-

歴史

歴史江戸時代⑪・3つ目の改革編

-

歴史

歴史ヨーロッパの革命①・イギリス編

-

歴史

歴史ヨーロッパの革命②・アメリカとフランス

-

歴史

歴史ヨーロッパの革命③・産業編

-

歴史

歴史ヨーロッパのアジア侵略

-

歴史

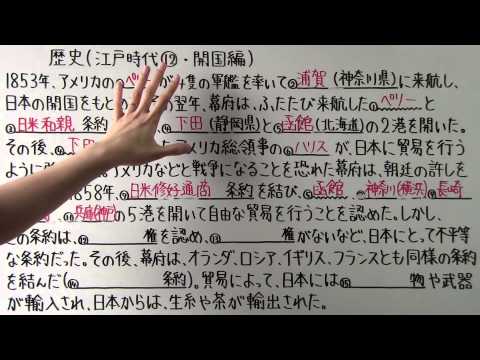

歴史江戸時代⑫・開国編

-

歴史

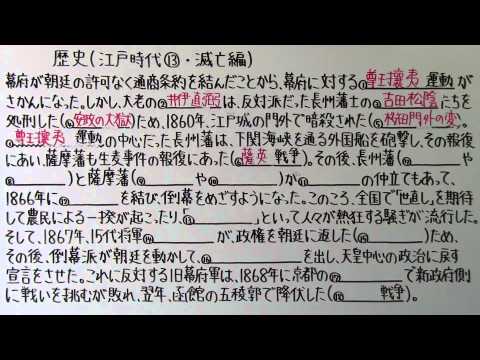

歴史江戸時代⑬・滅亡編

-

歴史

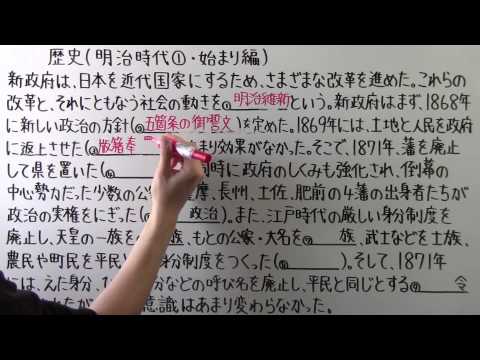

歴史明治時代①・始まり編

-

歴史

歴史明治時代②・三大改革編

-

歴史

歴史明治時代③・生活の変化編

-

歴史

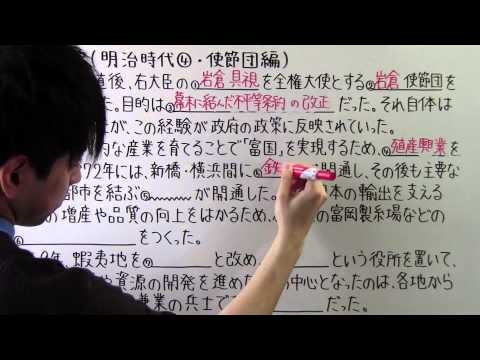

歴史明治時代④・使節団編

-

歴史

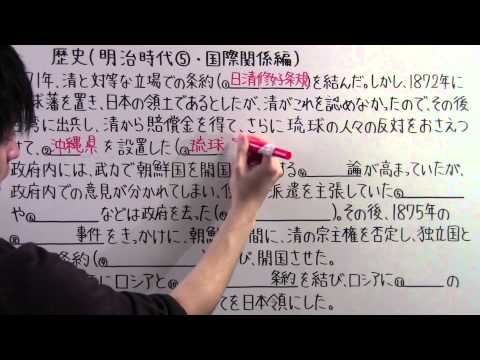

歴史明治時代⑤・国際関係編

-

歴史

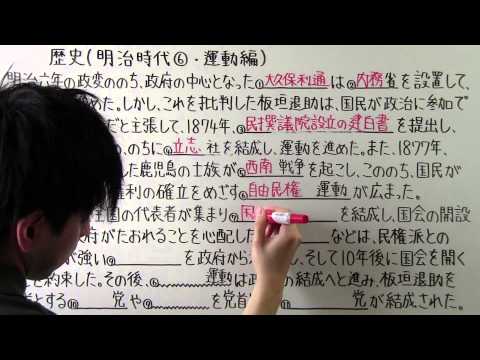

歴史明治時代⑥・運動編

-

歴史

歴史明治時代⑦・憲法編

-

歴史

歴史条約改正の動き

-

歴史

歴史日清戦争

-

歴史

歴史日露戦争

-

歴史

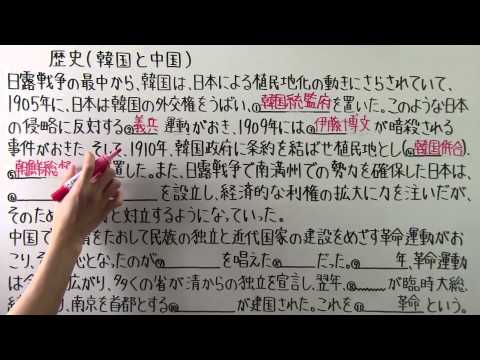

歴史韓国と中国

-

歴史

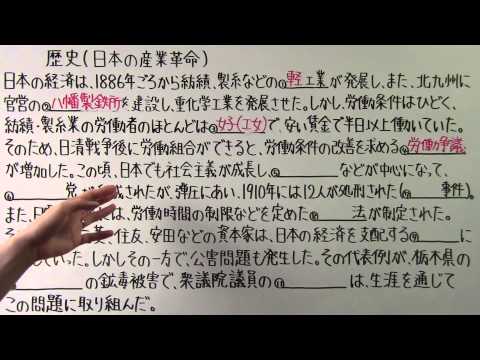

歴史日本の産業革命

-

歴史

歴史近代文化の形成

-

歴史

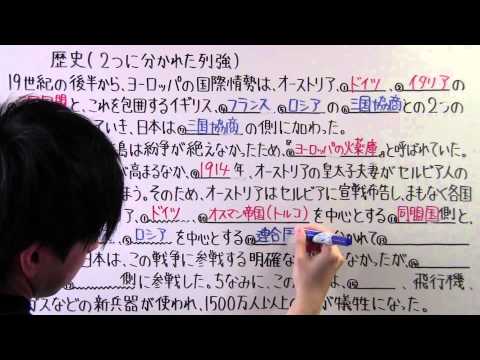

歴史2つに分かれた列強

-

歴史

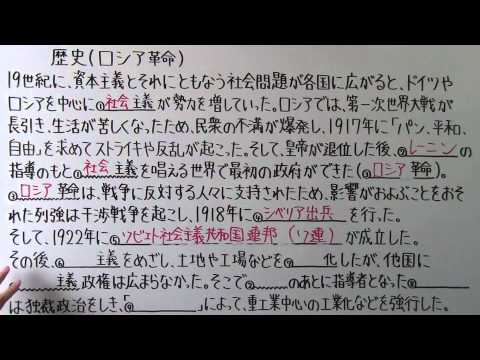

歴史ロシア革命

-

歴史

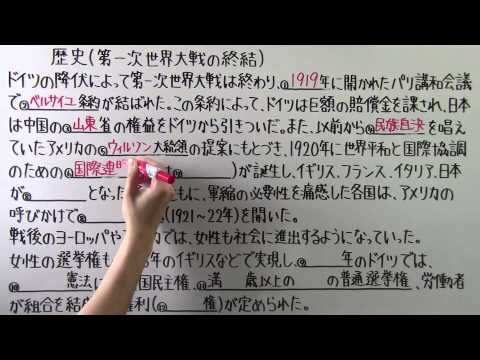

歴史第一次世界大戦の終結

-

歴史

歴史アジアの民族運動

-

歴史

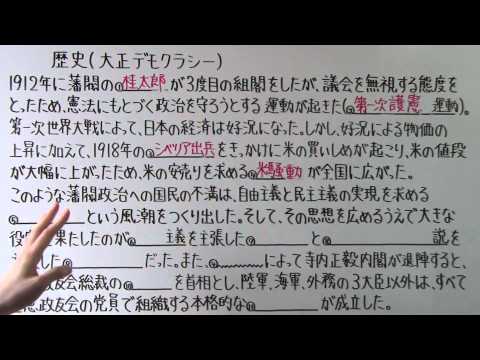

歴史大正デモクラシー

-

歴史

歴史社会運動の広がり

-

歴史

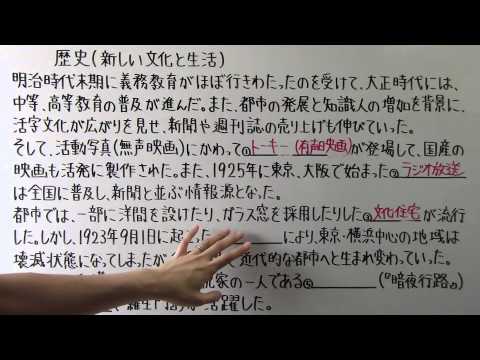

歴史新しい文化と生活

-

歴史

歴史世界恐慌①

-

歴史

歴史世界恐慌②

-

歴史

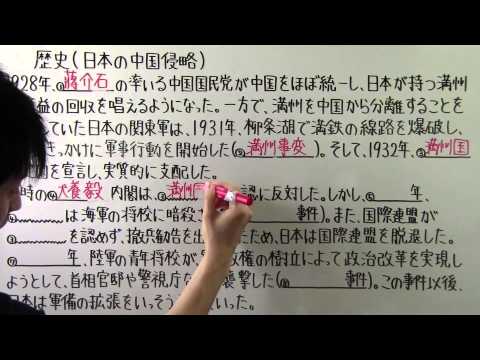

歴史日本の中国侵略

-

歴史

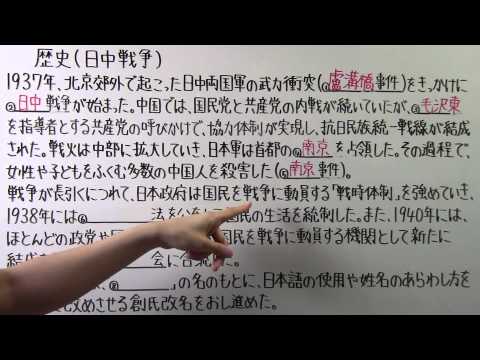

歴史日中戦争

-

歴史

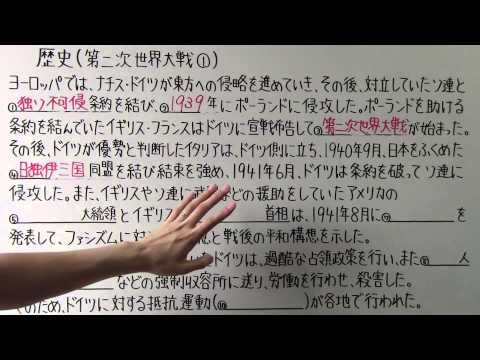

歴史第二次世界大戦①

-

歴史

歴史第二次世界大戦②

-

歴史

歴史第二次世界大戦③

-

歴史

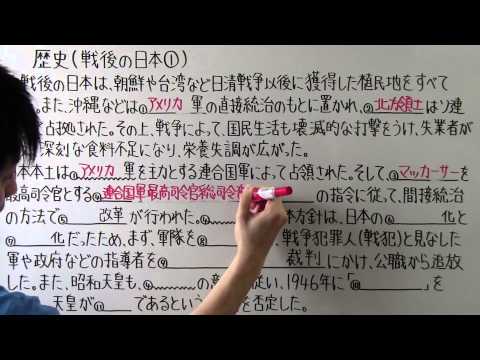

歴史戦後の日本①

-

歴史

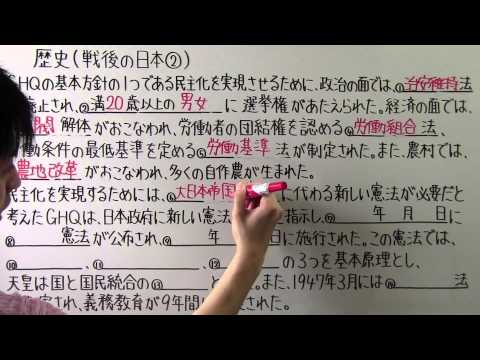

歴史戦後の日本②

-

歴史

歴史冷戦の開始

-

歴史

歴史独立の回復

-

歴史

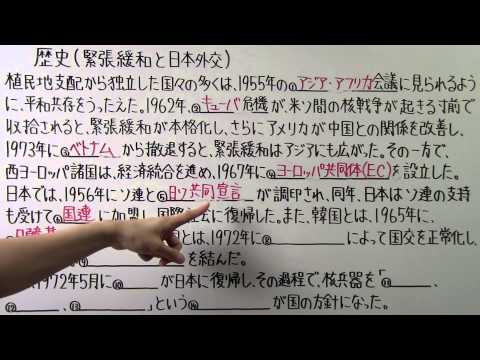

歴史緊張緩和と日本外交

-

歴史

歴史日本の経済成長

-

歴史

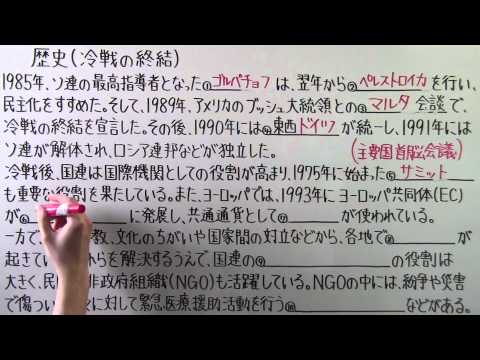

歴史冷戦の終結

-

歴史

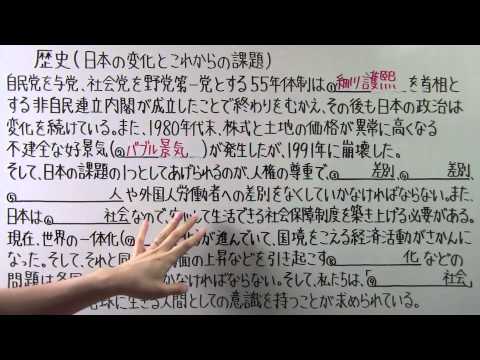

歴史日本の変化とこれからの課題

公民

-

公民

公民公民とは

-

公民

公民グローバル化と情報化

-

公民

公民少子高齢化

-

公民

公民ルールの果たす役割

-

公民

公民対立と合意

-

公民

公民効率と公正

-

公民

公民憲法とは

-

公民

公民人権思想の歩み

-

公民

公民日本国憲法爆誕

-

公民

公民主権の在り処。

-

公民

公民自由権とは

-

公民

公民平等権とは①

-

公民

公民平等権②

-

公民

公民社会権とは

-

公民

公民新しい人権とは

-

公民

公民人権を守る権利

-

公民

公民権利と義務

-

公民

公民国際社会における人権保障

-

公民

公民平和主義とは

-

公民

公民日本国憲法(3つの基本原理)

-

公民

公民選挙制度について

-

公民

公民政党政治について

-

公民

公民世論やマスメディアについて

-

公民

公民国会の地位と仕事

-

公民

公民国会のしくみと二院制

-

公民

公民内閣の仕事と議院内閣制

-

公民

公民行政機関と行政の課題

-

公民

公民裁判と司法参加

-

公民

公民司法権の独立と三権分立

-

公民

公民地方自治

-

公民

公民地方財政と住民参加

-

公民

公民日本の民主政治をざっくりまとめ!